오늘 아침 본사에 서류 제출차 들렀다가 프로젝트 사무실로 오는 길에 읽고 있던 책의 마지막 페이지를 읽었다. 미국의 작가이며 사회운동가인 조너선 닐이 그동안 업적에 비해 등반가들의 그늘에 가려져 있던 셰르파들의 이야기를 책으로 엮어 냈다.

셰르파의 존재에 대해 궁금함을 선뜻 떠오른 두가지 기억이 있다.

초등학교 1,2 학년 무렵이었던거 같다. 고상돈씨가 우리나라 최초로 에베레스트를 올랐었다. 정상에서 찍은 사진이 바른생활인가 하는 교과서에 온갖 고난을 극복하고 목적을 달성한 훌륭한 사람으로 본 받아야 할 사람으로 배웠던 이야기였다.

교과서의 내용이 정확하지는 않지만 거기에서도 같이 올라갔던 셰르파 이야기는 잠깐 언급이 되었던것을 기억한다. 그때도 궁금했었다. 정상에 서있는 고상돈씨의 사진을 찍어주었던 그사람은 누구였을까 하는 자연스런 의문을 가졌다.

또 하나는 얼마전까지 매주 일요일이 끝나고 월요일 새벽으로 넘어가는 시간에 방송국에서 '산'에 대한 이야기를 주제로 매주 연속으로 하던 다큐멘터리 프로그램이 있었다. 한번은 어느 지역의 산악회원들이 히말라야에 있는 어느 산을 갔던 이야기가 2주동안 연속으로 방송되었었다.

힘겹게 올라가는 이야기를 꽤 실감나게 봤던거 같다. 그러면서 또 셰르파들에 대한 자연스런 궁금점을 가지게 했었다. 같이 올라갔던 셰르파에 대한 이야기는 잠깐 잠깐 언급이 되었었지만 좀 위험한 등반 구간마다 고정자일을 설치했던 셰르파는 그저 지나가는 이야기 였지만 정상에 올라 기뻐하는 모습에서 까지 셰르파에 대한 이야기는 끝내 나오지 않았다. 궁금한 마음은 계속 남았다.

신문의 한켠에서 이책의 출판소식을 듣게 되었다. 지체없이 퇴근길에 교보문고를 들러 당장 사서 읽기 시작했다.

20세기초 제국주의의 광풍은 세계속의 오지였던 히말라야에까지 불어 미답의 봉우리들을 먼저 올라가기위한 경쟁이 국가간의 경쟁으로 이어지고 있었다. 그때까지 히말라야 고원의 척박한 환경속에서 살아가던 사람들에게 또다른 생계수단을 제공해 주는 계기가 되기 시작했었다.

조너선 닐은 등반의 성공을 위해 많은 희생을 겪고도 제대로 조명받지 못한 그들의 이야기를 셰르파의 입장에서 이야기를 해간다.

위대해 보이기까지 하는 히말라야 봉우리 등정의 업적뒤에 숨어있는 추악한 이야기를 거침없이 밝힌다. 지금에의 셰르파들이 등반가들과 동등한 입장에서 그들의 일을 할 수 있게 되기까지 얼마나 많은 희생과 노력이 있었는지를 뼈저리게 느끼게 해주었다.

책을 처음 집었을때 책의 중간 부분에는 카메라 시선을 외면하면서 초췌한 모습으로 앉아 있는 네명의 셰르파 사진이 있다. 사진속의 사연을 알아갈 수록 그들에 대한 연민과 초기 서구 등반가들의 무책임한 행동에 놀라지 않을 수 없었다. 사연은 다음과 같다.

"...1934년 눈보라가 몰아치는 낭가파르바트(8,125m)의 길고 긴 능선 위에 16명이 고립됐다. 등반을 주도한 독일 등반가들은 셰르파족과 허약해진 동료들을 버려둔 채 스키를 타고 도망쳤다. 남은 이들은 며칠 동안 악몽 같은 밤을 보내며 내려오다 처참한 동상을 입고 모두 9명이 사망했다... "

그때 살아서 내려온 사람들이 사진속의 사람들이었다.

셰르파는 오랜 세월 동안 백인 등반가들에게 동료로 대접받지 못했다. 셰르파는 언제나 백인과 다른 텐트를 사용했고, 텐트가 부족하면 그냥 눈 쌓인 산위에서 자야했다. 백인들이 고기를 먹을 때 셰르파는 빵을 먹었고, 침낭도 없이 담요만 두르고 잠을 자는 경우도 많았다. 그리고 백인들은 원정에 실패하면 실패의 책임을 셰르파에게 돌렸다.

조너선닐은 서구의 인종우월주의 모습의 예로 에베레스트 초등을 든다. 셰르파 텐징 노르가이와 뉴질랜드의 등반가 에드먼드 힐러리는 함께( 그렇게 말하기로 그들은 합의했다 ) 정상에 올랐다. 물론 셰르파가 포함되지 않은 같은 등반대소속이었던 영국인으로만 구성된 정상 공격조가 있었지만 그들이 실패했기에 그들이 최초의 등정자가 될 수 있었다.

어찌되었건 힐러리는 영국의 연방국가 소속의 국민이었다. 그래서 영국은 그들이 세계최초의 등정자라고 자랑할 수 있었다. 힐러리에게는 작위까지 수여되었지만 텐징에 대한 이야기는 끼어들 여지가 없었던 것이다. 그들이 식민지로 가졌던 국가의 변방 사람의 도움으로 올랐다는 사실은 애써 외면하고 싶었던 거다.

이 책의 마지막은 1980년에 있었던 등반가들의 회의에 있었던 일화를 이야기 하며 끝을 맺는다.

"1980년 히말라야와 인접한 인도 북부의 작은 도시 다르질링의 히말라야 등반학교에선 유명한 등반가들의 회의가 열렸다. 청중 속에는 1934년 낭가파르바트에서 구사일생으로 살아남은 7명 중 한 명인 앙 체링(96)을 비롯한 셰르파들이 앉아 있었다. 평생을 빵을 위해 사선을 넘나든 그들은 시간이 지날수록 화가 치밀었다. 참다 못한 그들은 마침내 연단 위에 있는 사람들에게 이렇게 소리쳤다.“셰르파는 어디에 있지. 우리가 짐을 날랐어. 우리들은 어떻게 됐지. 왜 당신들은 당신들에 대해서만 이야기하는 거야. 당신들은 셰르파가 없었다면 결코 그 일을 해낼 수 없었을거야.”

토요일, 12월 30, 2006

셰르파, 히말라야의 전설

화요일, 12월 19, 2006

보이저호

어릴적 여름 저녁이면 아버지와 나는 더위를 피해 옥상에 만들어 놓은 자리에서 밤하늘을 보며 한참을 이런저런 얘기를 나누곤 했었다. 가로등도 별로 없었고 밤이면 필요한 불 이외에는 밝히지 않을 때여서 밤하늘은 은하수가 보일정도로 맑은 천체과학관이 되었었다.물리학이 전공이셨던 아버지는 다큐멘터리 코스모스에 나오는 이야기부터 이런저런 이야기들을 참 많이도 해주셨었다. 한참 우주를 여행하고 있는 보이저호가 명왕성을 벗어날때 쯤이면 내가 가졌던 우주비행사에의 설레이던 꿈을 함께 키웠다.

그때는 PC통신은 물론이고 PC의 개념도 자리잡기 전이었다. 초고속 인터넷이 보편화되고 불과 일반인들에게 판매되는 컴퓨터들도 몇년만 지나면 비교가 의미가 무색할 정도로 발전한 요즘의 기술을 생각하면 보이저호에 적용된 컴퓨터나 기술들은 박물관에나 있을 법한 것으로 보인다. 하지만 앞으로 10년 이상 미지의 세계를 비행하며 계속 새로운 소식을 전해줄 것이라고 하니 사람과 기술발전 관계의 의미를 다시 생각 하게 한다. 어쩌면 과학이 대단하게 발전한 부분은 생각외로 없는건 아닐까 하는 생각도 든다. 일부분야에서 눈부신 발전을 하고 있는것으로 보이지만 근본적인 개념을 넘어서고 있지는 못하는거 같다.

과학적인 사고와 통찰력에 의해 만들어진 30년전의 우주선에서 지금도 유용한 정보를 기대하고 있다니 만들었던 사람들의 노력과 기술에 경이로움 마저 느낀다.

우주비행사의 꿈은 접었지만 간간이 들려오는 보이저호의 소식은 묻혀있던 꿈들이 세월의 먼지를 툭툭 틀고 일어나 다가옴을 느낀다. 우주의 끝을 생각하면서 영원의 개념을 가늠했던 그때의 설레임은 삶의 무게를 잠시라도 0으로 되돌려 주곤 한다.

보이저호에 대한 내용들을 수집해서 정리했다.

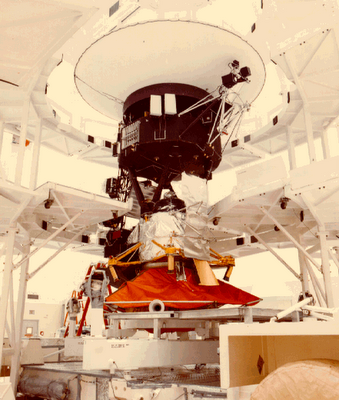

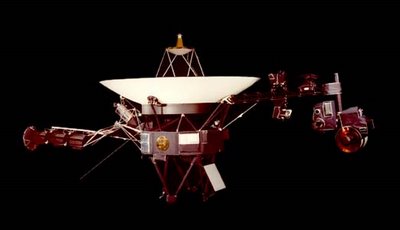

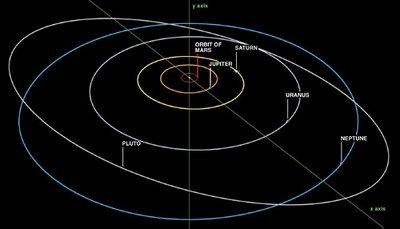

구상

미국은 1963년 외행성으로 탐사선을 보내는 그랜드투어 계획을 발표했다. 이 계획은 1백75년만에 한번씩 생기는 외행성의 배열을 이용해 여러 개의 외행성을 탐험하기 위해 수립된 것이다. 태양계에는 9개의 큰 행성과 수많은 소행성, 혜성, 유성 등이 있다. 이 중 지구보다 안쪽에 있는 궤도를 도는 행성을 내행성, 그리고 밖에 있는 궤도를 도는 행성을 외행성이라 한다. 천문학자들은 1976년과 1980년대 사이에 태양계의 행성 가운데 화성의 바깥쪽에 있는 5개의 외행성, 즉 목성, 토성, 천왕성, 해왕성, 명왕성이 비스듬한 일직선상에 놓인다는 것을 알게됐고 이때에 탐사선을 발사한다면 하나의 탐사선으로 여러 개의 외행성을 탐사할 수 있는 절호의 기회였다. 보이저호는 미국항공우주국(NASA)이 앞서말한 그랜드 투어 계획의 일환으로 발사된 우주선이었다. 175년 만에 찾아온 하늘이 준 기회를 잡기 위해 미항공우주국은 큰 탐사선을 만들어 발사하려 하였으나, 예산부족으로 계획은 크게 축소 되었고, 토성까지만 비행하는 2대의 쌍둥이 탐사선을 제작하였고 이게 보이저호였다.

보이저호는 미국항공우주국(NASA)이 앞서말한 그랜드 투어 계획의 일환으로 발사된 우주선이었다. 175년 만에 찾아온 하늘이 준 기회를 잡기 위해 미항공우주국은 큰 탐사선을 만들어 발사하려 하였으나, 예산부족으로 계획은 크게 축소 되었고, 토성까지만 비행하는 2대의 쌍둥이 탐사선을 제작하였고 이게 보이저호였다.

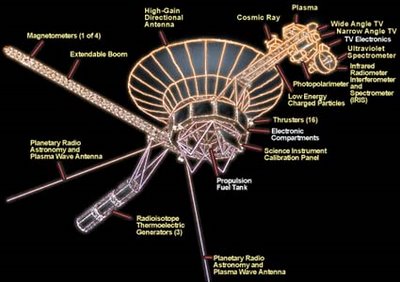

우주의 끝을 향해가는 긴 우주 여행을 사람이 할 수 없다. 그리고 조금 먼 행성까지 가더라도 지구까니는 몇시간씩 걸리는 통신시간동안 때문에 우주선에 문제가 생길경우 자체적으로 해결할 수 있는 인공지능개념을 처음부터 가지고 있어야 했다. 지구에서 문제를 감지했을 때는 이미 문제가 생기고 한참후의 일이기 때문이다. 보이저호에는 두 대의 사령 컴퓨터가 설치되어 있다. 이 컴퓨터들은 우주 비행에 필요한 여러 가지 기능과 문제가 발생하면 자동으로 진단할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 보이저호에는 모두 여섯 대의 컴퓨터가 장치되어 있다. 우주선의 선장 노릇을 하는 두 대의 사령 컴퓨터, 우주선의 자세를 바로잡아주는 두 대의 자세 제어 컴퓨터, 그리고 사진을 찍고 정보를 수집하는 역할을 하는 두 대의 컴퓨터가 있다. 사령 컴퓨터는 만약의 경우 스스로 고칠 수 없는 고장이 일어나면 다른 한 대가 대신 역할을 할 수 있도록 두 대가 장치되어 있다.

발사 와 항해

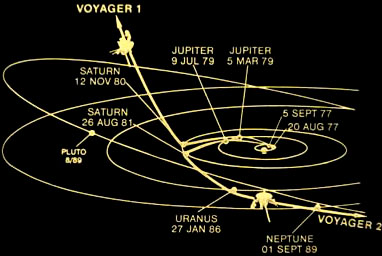

NASA의 보이저계획에 따라 보이저 1호는 1977년 9월에 발사되고, 보이저 2호는 1977년 8월에 발사되었다. 비행시작 6개월전 보이저란 이름을 단 쌍둥이 중에서 동생 보이저 2호가 먼저 발사됐고, 보이저 1호는 2차례 발사 연기 끝에 9월 5일 지구를 떠났다. 보이저1호는 2호의 비행경험 덕에 더 효율적인 궤도를 찾아 앞서 나갈 수 있었다.

외행성의 배치는 이상적이었으나 해왕성까지 탐사선을 보내기 위해서는 문제가 있었다. 우주선을 가속시켜 빠른 속도를 얻지 못한다면 천왕성이나 해왕성까지 가는데 엄청난 시간이 걸리고 이들을 관측할 수 있는 때를 놓쳐버릴 수도 있었다.

문제의 해결책이 바로 비행 중간에 목성의 큰 중력을 이용해 탐사선의 속도를 크게 가속시키면서 또한 비행방향도 바꾸어주는 것이었다. 나사는 우선 본격적인 대탐험에 앞서 파이어니어 10호와 11호를 발사해 목성의 중력을 이용해 탐사선의 비행속도를 가속하고 비행방향을 바꾸는 시험을 시도했다. 1972년 3월 3일 발사돼 초속 14.39km로 지구를 떠난 파이어니어 10호는 화성과 목성 사이에 있는 수많은 소행성대를 무사히 통과한 후 1973년 12월 3일 목성에서 13만km떨어진 지점을 초속 36.66km로 통과했다. 목성을 통과하면서 비행속도가 가속돼 지구를 출발할 때보다 2.55배나 빨라진 것이다. 파이어니어 10호는 태양계를 벗어나 외계로 나간 첫 탐사선이 됐다.

1973년 4월 5일 발사된 파이어니어 11호는 소행성대를 무사히 지난 후 추력기를 작동해 탐사선의 비행속도를 초속 64m 빠르게 하고 비행방향도 좀 더 목성으로부터 가까이 통과하도록 조정했다. 1974년 12월 2일 목성으로부터 4만3천km 떨어져 초속 48km의 엄청난 속도로 통과한 후, 1979년 9월 1일에는 인류역사상 처음으로 토성을 탐사한 후 독수리자리를 향해 날아가고 있다. 파이어니어 10호와 11호의 비행에서 자신을 얻은 미국의 과학자들은 목성의 중력을 이용한 탐사선의 비행속도 가속과 비행방향을 바꾸는 방법인‘스윙바이’(swingby) 방법을 이용 해왕성까지 탐사하는 대탐험을 시작했다.

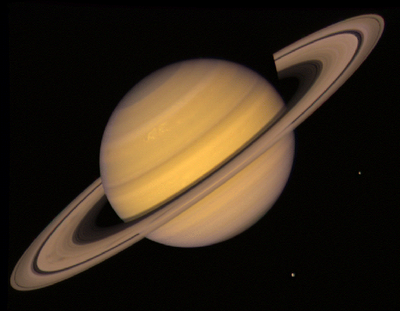

1977년 9월 5일 발사된 보이저 1호는 5백46일 만인 1979년 3월 5일 목성을, 1천1백63일 만인 1980년 11월 12일 토성을 탐사한 후 태양계 밖으로 빠져나갔다. 1977년 8월 20일 발사된 보이저 2호는 6백90일 만인 1979년 7월 9일 목성을, 그리고 목성을 지난 지 7백71일 후인 1981년 8월 22일에는 토성을 지나갔다. 그리고 지구를 출발한지 3천77일 후인 1986년 1월 24일에는 천왕성을, 지구를 출발한지 12년 후인 1989년 8월 25일에는 해왕성을 탐사하고 우주로 들어가 버렸다.

호먼 궤도를 이용해서 행성탐사를 할 때 행성까지 걸리는 비행시간은 수성 1백5일, 금성 1백46일, 화성 2백60일, 목성 9백97일, 토성 2천2백14일(약6년), 천왕성 5천8백70일(약16년), 해왕성 1만1천2백4일(약30년)이다. 그러나 행성의 중력을 이용한 스윙바이 비행방법을 적용한 보이저 2호의 비행시간과 비교해보면 비행시간이 무척 많이 단축됐음을 알 수 있다.

1998년 8월 24일 우주 탐사선 보이저 2호는 해왕성을 지나 태양계를 벗어났다. 1977년에 발사된 지 거의 10여년 만에 마지막 행성을 지나 우주 저멀리 큰 개자리 시리우스별을 향해 머나먼 길을 가고 있다. 가급적 적은 에너지로 행성에 갈수 있는 비행 방법과 궤도에 관한 아이디어를 처음으로 낸 사람은 독일의 월터 호먼이었다. 그는 1925년에 발표한 논문을 통하여 지구가 태양을 도는 공전궤도와 탐험하려고 하는 행성의 공전궤도를 타원으로 연결하는 새로운 비행궤도를 만들어 비행할 것을 제안하였는데, 이는 행성의 공전에너지를 이용하여 우주선을 최소의 에너지로 행성에 보낼 수 있는 효과적인 궤도로서 일명 ‘호먼 궤도’라고 불린다.

가급적 적은 에너지로 행성에 갈수 있는 비행 방법과 궤도에 관한 아이디어를 처음으로 낸 사람은 독일의 월터 호먼이었다. 그는 1925년에 발표한 논문을 통하여 지구가 태양을 도는 공전궤도와 탐험하려고 하는 행성의 공전궤도를 타원으로 연결하는 새로운 비행궤도를 만들어 비행할 것을 제안하였는데, 이는 행성의 공전에너지를 이용하여 우주선을 최소의 에너지로 행성에 보낼 수 있는 효과적인 궤도로서 일명 ‘호먼 궤도’라고 불린다.

모두 다 그런 것은 아니지만, 지금까지의 화성 탐사선 등은 가급적 호먼 궤도를 지켜왔다. 그러나 우주 탐사선 자체의 추진력에는 한계가 있기 때문에, 탐사선을 목성 외곽으로까지 더욱 멀리 보내려면 호먼 궤도만으로는 불충분하다. 이에 관한 해결책을 제시한 사람은 1961년 무렵 캘리포니아 공대 제트추진연구소에서 인턴 직원으로 근무하던 대학원생 마이클 미노비치였다. 그는 우주선의 궤도를 잘 설계하여 행성에 접근시키면, 그 행성의 인력에 의하여 끌려 들어가면서 속도가 빨라지고, 이후 행성을 스치듯이 지나가면 그 가속력 덕분에 더 먼 거리를 효과적으로 여행할 수 있다는 획기적인 아이디어를 제시하였다.

이처럼 행성의 인력을 이용하여 우주선의 새로운 추진력을 얻는 방법을 ‘ 스윙 바이(Swingby)'라고 하는데, 특히 목성은 태양계 행성 중에서 가장 크고 무거우므로 이런 방법을 적용시키기에 매우 적합하다. 본격적인 탐사 이전에 ‘스윙 바이’ 방식의 시험을 겸한 외행성 탐사선이 파이어니어 10호와 파이어니어 11호로서 1972년과 1973년에 각각 발사되었는데, 목성의 중력을 이용하여 탐사선의 비행 속도를 높이고 방향을 바꾸는 데에 성공하였다.

1977년에 지구를 떠난 보이저 1호와 보이저 2호 역시 물론 스윙 바이 방식으로 먼 거리까지 여행하면서 원래의 임무를 다할 수 있었다. 보이저 1호는 보이저 2호보다 보름 정도 뒤늦게 발사되었지만 지름길을 택한 비행 경로 덕에 앞서서 목성과 토성을 탐사하고 태양계 외곽을 향하여 더 멀리 떠날 수 있었다. 보이저 2호는 이어서 천왕성, 해왕성까지 차례로 탐사를 한 후 역시 태양계 바깥쪽으로 우주 여행을 계속하고 있다. 보이저 1,2호의 비행경로가 토성탐사이후엔 완전히 달라 졌다. 외행성 탐사의 기회를 보이저 2호에게만 맡기고 1호가 궤도를 바꾼 이유는 토성의 위성 타이탄 때문이었다. 당시, 태양계에서 유일하게 대기를 가진 토성의 위성인 타이탄에 생명체가 있을 것으로 예상했다. 그래서 타이탄을 가까이 볼 수 있는 기회를 놓치지 않기 위해 원래 계획을 100% 달성한 보이저 1호에게 특명을 내린 것이다. 복잡한 궤도 수정을 통해 타이탄에 관한 사진촬영을 마친 보이저 1호는 곧장 태양계 바깥을 향했다. 보이저 1호가 다 밝히지 못한 타이탄의 탐사는 최근 최근 카시니호에 실린 호이겐스호에 의해 이루어졌다.

보이저 1,2호의 비행경로가 토성탐사이후엔 완전히 달라 졌다. 외행성 탐사의 기회를 보이저 2호에게만 맡기고 1호가 궤도를 바꾼 이유는 토성의 위성 타이탄 때문이었다. 당시, 태양계에서 유일하게 대기를 가진 토성의 위성인 타이탄에 생명체가 있을 것으로 예상했다. 그래서 타이탄을 가까이 볼 수 있는 기회를 놓치지 않기 위해 원래 계획을 100% 달성한 보이저 1호에게 특명을 내린 것이다. 복잡한 궤도 수정을 통해 타이탄에 관한 사진촬영을 마친 보이저 1호는 곧장 태양계 바깥을 향했다. 보이저 1호가 다 밝히지 못한 타이탄의 탐사는 최근 최근 카시니호에 실린 호이겐스호에 의해 이루어졌다.

새롭게 알려준 것들

이들은 외행성의 새로운 위성들을 발견하고 목성의 위성 이오에서 활화산이 폭발하는 장면을 촬영하여 지구로 전송하는 등, 과거에는 미처 예상하지 못했던 행성과 위성에 대한 새로운 사실들을 밝혀주는 데에 크게 공헌하였다.

보이저호가 보내온 자료에 의하여 목성에서 3개의 위성을 새로 발견하였고, 토성에서는 초속 500m의 폭풍이 불고 있으며, 수천 개의 가는 선으로 보이는 고리는 주로 얼음덩어리로 구성되어 있음도 알아냈다. 그 밖에 목성 · 토성 표면의 모양, 대기의 조성(組成) · 온도 · 자기장, 위성의 모양 등을 관측하였다. 천왕성에 접근, 종래 5개로 알려졌던 위성이 10개임을 확인하였다.

또, 해왕성의 북극 4,850km 상공에까지 접근하여 6개의 위성을 새로 발견하였고, 북극의 오로라, 초속 수백 km의 소용돌이 폭풍 등을 관측, 8,000여 장의 사진을 보내왔다. 특히 해왕성의 위성 트리톤에서 저온물질을 분출하는 화산활동이 관측되었으며, 이 분홍색 위성의 정체를 구명함으로써 태양계 생성의 신비를 푸는데 진일보 하는 도움을 주었다.

보이저 탐사선은 화성 밖의 외행성에 대한 수많은 자료를 우리에게 보내주고, 인간의 손길을 태양계 끝에까지 전해주었다. 21세기에는 명왕성을 비롯한 태양계 내의 모든 행성을 탐사하고 그보다 먼 우주로 인간의 숨결이 전해질 것이다.

현재 위치

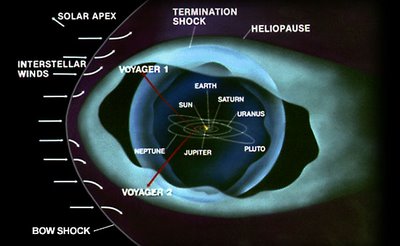

보이저 연구팀은 보이저 1호가 태양계의 끝자락인 말단충격지역에 도달했다는 반가운 소식이 들려왔다. 보이저 1호가 발사된 것은 1977년 9월이니, 무려 28년에 걸쳐서 140억km에 달하는 거리를 항해한 셈이다.

보이저호는 태양계의 바깥쪽으로 발사되어 목성과 토성 등을 스쳐 지나가며 임무를 마친 후 태양계 밖으로 버려지도록 되어 있었다. 하지만 1980년에 계획된 마지막 임무를 마쳤는데도 예상과는 달리 고장이나 사고 없이 정상적으로 작동했다. 이에 보이저 1호는 한번도 가보지 못한 태양계 끝부분을 향한 또 다른 탐사를 계속 할 수 있었다. 2호는 원래의 비행궤도를 계속 진행해 목성, 토성을 지나 천왕성 해왕성까지 탐사하였다. 그 후 25년의 항해 끝에 태양계의 끝이 시작하는 부분에 도달한 것으로 보인다고 한다.

보통 태양계의 끝부분이 마지막 행성인 명왕성 다음이라고 생각할 수도 있겠지만, 과학자들은 이보다 2배나 먼 곳인 180억 km쯤에 있는 것으로 보고 있다. 이곳에는 태양에서 나온 수소 원자나 전자 입자들이 우주 밖으로 분출되는 태양풍 이라는 것이 있을 것으로 예상하고 있다.

현재 보이저 1호는 태양풍입자의 속도가 외부에서 불어오는 성간풍이나 은하풍에 의해 갑자기 줄어드는 말단 충격파면을 지나 태양계와 외부 우주 공간의 경계지역인 헬리오스히스 지역을 지나가고 있다. 그곳은 지구로부터 140억km나 떨어진 곳으로 , 보이저 1호로부터 신호가 오는 데 12시간 이상 이나 걸릴 만큼 먼 곳이다.

전임 제트추진 연구소장이며 보이저 프로젝트 과학자였던 스톤은 “보이저호가 우주공간의 완전히 새로운 지역으로 진입했으며, 놀라운 정보를 계속 보내오고 있다.”고 밝혔다. 태양계( 행성을 비롯해 모든 천체 )는 해왕성 궤도보다 네 배 정도 큰 거대한 거품 내에 자리잡고 있다. 태양풍에 의해 만들어진 이 거품을‘태양권’이라고 부르며 그 바깥 면을‘태양권덮개( Heliosheath )라고 부른다.

미래

거의 매일 미국 항공우주국(NASA)의 무인우주선 딥스페이스 네트워크 안테나들은 땅꾼자리 별이 있는 하늘에서 전해오는 미세하지만 정보로 가득한 신호를 포착하고 있다. 그 정보는 지난 1977년에 목성과 토성을 관측하는 임무로 지구를 떠났지만 현재 해왕성과 명왕성 밖의 경계지역에 위치하고 있는 보이저 1호가 보내고 있다.

보이저 2호는 현재 70AU 지점을 날아가며 보이저 1호의 뒤를 이어 태양계 밖을 향하고 있다. 보이저 1호와 2호가 태양계를 벗어난다면 어떻게 될까. 별과 별 사이의 공간인 성간 공간에서 오는 강한 고에너지 입자와 바로 맞닥뜨리게 된다. 태양 자기장의 보호로부터 벗어나 이런 강한 고에너지 입자를 만나면 어떻게 될지 쉽게 짐작하긴 힘들다.

현 보이저 1호의 핵심부분인 원자력 전지가 2020년 까지는 작동할 것으로 보여 태양계의 끝에서도 신호를 보내올 것으로 예상하고 있다. 같이 실린 물건

같이 실린 물건

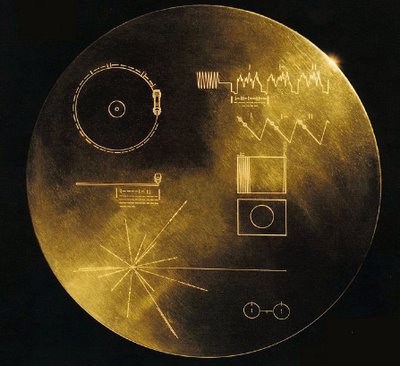

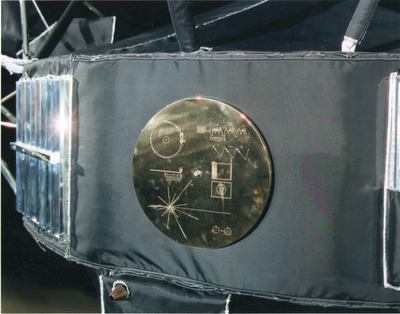

보이저 1호에는 혹 외계인과 만날 것에 대비하여 타임캡슐 성격을 지닌 ‘지구의 속삭임’이라는 이름의 디스크를 함께 실려 보냈다. 거기엔 지구인이 외계의 문명에게 보내는 메시지가 담겨있다. 보이저호가 싣고간 메시지는 금으로 도금된 12인치 구리 디스크판에 기록되어 있다. 거기엔 지구 여러 민족의 서로다른 삶과 문화를 표현하는 음향과 사진이 기록되어 있다. 이 디스크에는 문명이 어느 정도 발달한 외계인이라면 충분히 해석할 수 있으리라고 여겨지는 간단한 조작 방법의 설명이 붙어 있다. 코넬 대학교(Cornell University)의 칼 세이건(Carl Sagan, 퓰리쳐 상을 받은 유명한 작가이자 천문학자. 불후의 명작 '코스모스'를 저술.)의 주도하에 115개의 사진과 파도소리, 바람소리, 천둥소리, 새소리, 고래울음소리, 기타 다양한 자연의 소리를 담았다. 칼 세이건은 인간이 지성을 지녔다는 증거로 음악을 싣고 싶어했다. 지구 생명체의 화학 정보를 싣고 싶어한 과학자도 있었다. 결국 그림과 자연의 소리와 레코드판에 담을 수 있는 정보들이 보내졌다.거기에다 세계 곳곳의 서로 다른 지역의 음악을 담았고, 지구인들이 전하는 인사말을 55개국어로 녹음했다. 또한 당시 미국 대통령인 카터 대통령과 유엔사무총장 발트하임(유엔사무총장 1972~1982)이외계인에게 전하는 메시지를 담았다.

코넬 대학교(Cornell University)의 칼 세이건(Carl Sagan, 퓰리쳐 상을 받은 유명한 작가이자 천문학자. 불후의 명작 '코스모스'를 저술.)의 주도하에 115개의 사진과 파도소리, 바람소리, 천둥소리, 새소리, 고래울음소리, 기타 다양한 자연의 소리를 담았다. 칼 세이건은 인간이 지성을 지녔다는 증거로 음악을 싣고 싶어했다. 지구 생명체의 화학 정보를 싣고 싶어한 과학자도 있었다. 결국 그림과 자연의 소리와 레코드판에 담을 수 있는 정보들이 보내졌다.거기에다 세계 곳곳의 서로 다른 지역의 음악을 담았고, 지구인들이 전하는 인사말을 55개국어로 녹음했다. 또한 당시 미국 대통령인 카터 대통령과 유엔사무총장 발트하임(유엔사무총장 1972~1982)이외계인에게 전하는 메시지를 담았다.

기록이 담긴 레코드판과 레코드판을 재생할 때 필요한 디스크 카트리지, 바늘은 보호용 알루미늄 재킷 속에 넣었다. 사진에 보이는 기호 언어는 보이저호가 어디로부터 왔으며, 레코드판을 어떻게 재생하는지에 대한 설명서이다. 115개의 사진은 아날로그형태로 부호화되어 있다. 나머지 레코드는 모두 음향기록인데, 이것은 1초당 16과 3분의 2(16-2/3)회전의 빠르기고 디스크를 회전시켜야 재생이 되도록 디자인되어 있다. 인사말은 육천년전 수메르인이 사용하던 언어인 아카드어(Akkadian)로 시작해서, 근대 중국의 방언인 우(Wu)로 끝맺는다. 지구의 소리에 해당하는 구간에는 선곡된 90분 분량의 음악과 동, 서양의 고전 음악 및 다양한 민족의 전통 선율을 담았다.

보이저호 1, 2호는 명왕성 궤도를 벗어났다. 약 4만년 뒤, 보이저호는 우리와는 다른 외계 태양계에 접근할지도 모른다. 칼 세이건은 말했다. "만약에 넓디 넓은 우주공간에 우주를 여행하는 진보된 문명이 존재 한다면, 보이저호는 그들과 만나게 될 것이고, 레코드판은 재생되어 질 것이다. 우주의 대양에 병을 띄운 것은 지구에서의 삶에 대한 매우 희망찬 사건이 아닐 수 없다."

태양계의 범위

2003년 초 천문학계는 한동안 가벼운 흥분의 소용돌이에 휩싸였다. 1977년 발사된 미 항공우주국(NASA)의 우주탐사선 '보이저(Voyager)1호'가 태양계 경계 지역을 넘어섰다는 연구 결과 때문이었다. 미 존스홉킨스대 연구팀은 과학전문잡지 네이처에 발표한 보고서에서 보이저 1호가 보내온 자료를 분석한 결과 2002년 8월께 태양계의 경계인 '말단 충격(termination shock)'지역을 넘어선 것으로 보인다고 밝혔다. 보이저 1호는 당시 감지한 에너지 입자들이 1백배 이상 늘었고, 태양폭풍 속도가 줄어드는 등의 현상을 보였다는 것이다. 이때 위치는 약 85AU(천문단위.태양과 지구의 평균거리로 1AU는 약 1억4천9백60만km:지구 31만7천9백여 바퀴를 돈 거리) 거리에 있었던 것으로 계산됐다.

보이저 1호는 당시 감지한 에너지 입자들이 1백배 이상 늘었고, 태양폭풍 속도가 줄어드는 등의 현상을 보였다는 것이다. 이때 위치는 약 85AU(천문단위.태양과 지구의 평균거리로 1AU는 약 1억4천9백60만km:지구 31만7천9백여 바퀴를 돈 거리) 거리에 있었던 것으로 계산됐다.

태양계의 경계는 이론적으로 85AU~1백20AU(태양으로부터 1백27억5천만㎞와 1백80억㎞거리)에 있는 것으로 추정되고 있다. 따라서 이 연구결과는 신빙성이 있어 보였다. 하지만 한편으론 "보이저가 태양계의 경계에 다가가고 있을 뿐 아직 결정적인 지점을 통과하진 못했다"는 반대의 목소리도 팽팽했다.

태양계의 끝은 어디일까. 또 그곳엔 무엇이 있을까. 학계에서는 아직까지 이에 대한 딱 부러지는 정설이 없는 상태다. 이론적으로 '이런 모습이다'라는 추정만 있다. 지금까지 사람이 만든 어떠한 물체도 아직 이를 직접 탐사하지 못했기 때문이다.

이론적으로는 보이저가 태양계의 경계인 '말단 충격(termination shock)' 지역을 넘어서면 '태양권계면( heliopause )'에 다다른다. 이곳을 넘어 '충격파 ( bow shock )' 지역을 지나면 태양계를 완전히 벗어나게 된다.

말단 충격 지역의 모습은 명확하지 않다. 다만 태양계 경계지역을 둘러싸고 있는 봉투 같은 개념으로 경계가 끊임없이 바뀌고 있을 것이라 짐작될 뿐이다. 태양으로부터 1백35억㎞ 떨어진 곳 어디쯤에 있을 것이라고 과학자들은 짐작하고 있다. 이 지역에선 태양으로부터 태양풍을 타고 날아온 초음속 입자들이 성간(星間)플라스마 층을 만나 음속 이하의 속도로 급속도로 느려진다.

태양권계면은 태양풍의 영향과 태양계 이외의 성간 물질의 영향이 거의 같아지는 지역이다. 마지막으로 충격파 지역은 태양권계면이 우주와 맞부닥치는 곳이다. 우주에는 성간물질의 흐름인 성간풍이 있을 것으로 짐작되고 있다. 영어로 '바우 쇼크'라고 이름 붙인 이유는 태양권계면이 성간풍과 부딪히는 모습이 마치 물이 뱃머리(바우)에 부딪혀 물결이 이는 것과 같기 때문이다.

보이저 1호가 태양계를 벗어났는지를 명확히 판별하려면 태양풍의 속도를 재면 된다.그러나 불행히도 보이저 1호에 실린 태양풍 속도 측정기는 작동하지 않고 있다.그래서 존스홉킨스 대 연구팀은 보이저가 측정한 고에너지 입자들의 종류와 양을 토대로 태양풍의 속도를 재는 간접 방법을 썼다.

그러나 반대 입장에 있는 미 메릴랜드 대학의 프랭크 맥도널드 교수팀은 보이저보다 태양에서 더 멀리 떨어진 곳에서 다른 고에너지 입자가 활발하게 움직이는 현상을 관찰했다. 태양풍의 영향이 보이저호보다 더 먼 곳에서도 건재하기 때문에 아직 경계에 이른 것이 아니라는 주장이다.

미 미시간대 렌 피스크 교수는 "말단 충격 지역이 수시로 바뀌는 움직이는 경계를 갖고 있기 때문에 연구자들마다 의견이 엊갈릴 수 있다"며 "태양의 활동에 따라 앞으로 수년간 더 외곽지역으로 이동할 가능성이 크다"고 말한다.

이에 대해 강원대 과학교육과(천문학 전공) 권석민 교수는 "태양의 중력으로부터는 아직 벗어나지 못했지만 자기권 영역을 벗어난 것은 확실해 보인다"고 말했다.

보이저 1호는 1980년 토성에 접근한 뒤 곧바로 태양계 바깥으로의 여행을 시작했다. 보이저 2호는 현재 70AU 지점을 날아가며 보이저 1호의 뒤를 이어 태양계 밖을 향하고 있다.

보이저 1호와 2호가 태양계를 벗어난다면 어떻게 될까. 별과 별 사이의 공간인 성간 공간에서 오는 강한 고에너지 입자와 바로 맞닥뜨리게 된다. 태양 자기장의 보호로부터 벗어나 이런 강한 고에너지 입자를 만나면 어떻게 될지 쉽게 짐작하긴 힘들다.

천문학자들이 태양계 경계에 관심을 갖는 이유는 이곳에서 우주의 물질이 원시상태로 존재할 것이란 믿음 때문이다. 태양 방사선이나 태양풍의 영향을 받지 않았기 때문이다. 이 원시상태의 물질이 태양계와 우주의 탄생에 대한 단서를 제공해 줄 것이란 희망을 갖고 있는 것이다.

혜성들의 '원료 물질'인 얼음덩어리들이 모여있는 일명 '혜성의 저장고'도 태양계 끝에 있을 것으로 짐작되고 있다. 이곳은 '오르트의 혜성 구름'이라고 불린다. 권교수는 "오르트의 구름은 태양계 외곽 변두리 지역을 달걀껍질처럼 둘러싸고 있다"며 "이곳에서 태양계의 중력에 의해 하나 하나씩 태양계 내부로 이끌려와 혜성으로 태어나는 것"이라고 설명했다.

사실 태양에서 가장 먼 아홉번째 행성인 명왕성이 돌고 있는 궤도는 태양계의 아주 중심부분에 지나지 않는다. 명왕성은 태양으로부터 약 40AU지점에 있는 반면, 오르트의 혜성구름은 5만~20만 AU나 떨어져 있다. 태양에서 가장 가까운 항성은 '켄타우루스' 자리의 '프록시마'( proxima )다. 이 항성까지의 거리는 4.3광년인 데 비해 빛이 명왕성까지 가는 데는 약 6시간밖에 걸리지 않는다. 혜성 구름이 존재할 것이라고 제안된 곳까지의 거리도 프록시마까지의 거리의 3분의 1 지점에 지나지 않는다. 태양계 밖은 그야말로 광활한 미지의 세계인 셈이다.

보이저 1호와 2호는 2020년 원자력 동력이 바닥날 때까지 임무수행을 계속할 계획이다. 그보다 훨씬 전인 보이저 1.2호가 충격파 지역에 도달하기 전 지구와 통신은 두절된다. 하지만 거대 우주망원경이 잇따라 완성돼 관측 기술이 발달하는 이때쯤이면 태양계 변두리의 모습이 좀더 명확히 드러날 전망이다.

참조자료

과학평론가 최성우의 홈페이지 『 http://www.hermes21.pe.kr 』

싸이엔지웹진 『 http://www.scieng.net 』

오석봉의 에피소드 과학사 『 http://cgi.chol.com/~swethom/ 』

하드론 과학교실 『 http://hadron.co.kr 』

네이버 파랑새님 블로그 『 http://blog.naver.com/back6217/ 』

한국과학정보기술연구원 『 http://www.yeskisti.net 』

이글루 서드 제너레이션님 블로그『 http://storyjin.egloos.com/239457 』

수요일, 12월 13, 2006

알콜버너 자작 실패

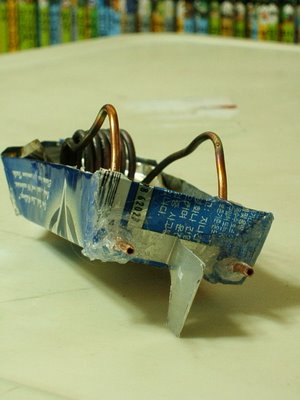

알콜버너를 만들었다. Ultralight Backpacking이라는 개념을 접할때 부터 새롭게 눈을 떠게 되었던게 알콜버너였다. 휘발유버너의 화력을 부정하지는 못하지만 혼자가는 산행에서는 부피와 무게가 좀 과하다는 생각을 가지게 되었다. 배낭속 장비들의 부피와 무게를 줄이고 어느정도의 불편함을 감수하는 대신 산에서의 활동성을 높여 더 많이 움직이고 보고 느낄 수 있다는 개념이 참 신선하게 와 닿았었다.

문명속에 있다가 자연 속으로 갈때는 어느 정도의 준비가 필요하다. 자연은 좀처럼 호락호락하게 즐거움을 주지 않는다. 사소해 보이는 장비의 유무에 따라 생명의 존폐에까지 이르는 상황을 맞게 될 수도 있다. 하룻밤을 산에서 보낼 요량이라면 음식을 조리할 수 있는 장비는 거의 필수가 된다. 한여름에도 산속의 밤은 서늘함을 느낄정도로 내려가게 된다. 당일산행때도 비라도 맞게 된다면 체온은 금방 떨어지고 한기를 느낀다. 이런때 뱃속을 따뜻하게 채워주는 음식이나 뜨거운 물이나 차를 섭취하는건 더없는 기쁨이면서도 다시 생기를 돌게 해준다.

통상 버너라고 불리는 불을 피우는 장비는 선택이 힘들정도로 다양한 제품들이 있다. 많은 제품들이 휴대는 간편하면서도 화력은 집에서 사용하는 가스레인지와 동등하거나 이상의 성능을 낸다. 하지만 두마리의 토끼를 잡는건 쉬운일이 아니다. 화력과 휴대성은 서로 상충되는 면이 있어 배낭속에서 차지하는 무게와 부피가 무시못할 정도이다. 개스버너의 경우 자체 부피와 무게는 무시할 수준이지만 개스통의 휴대와 처치라는 문제를 가지고 있다.

이런때 알콜버너는 어느정도 해결책이 될 수 있음을 알게 되었던 것이다. 간단한 구조와 가벼운 무게 놀라운 휴대성이 장점이지만 물론 화력은 포기해야 한다. 혼자 가는 산행에서 끓는 물에 간단히 데워서 조리하는 음식정도에 어울리는 물건이다. 그래서 Ultralight Backpacking 세계에서 각광을 받고 있겠지만.. 산에서 진수성찬을 차릴 일이 없으면 그만인거 같다.

그저 기화하는 알콜에 불을 붙이는 방식이기에 알루미늄 캔2개만 있으면 간단히 제작할 수 있다는 것을 알았다. 인터넷에서 제작 도면까지 출력해서 드디어 제작을 시도해 봤다. 원래 손재주가 워낙 없는편이라( 다른건? ) 잘 될 수 있을까 하는 망설임도 있었지만 시행착오의 과정이라 생각을 하고 일단 시도를 하기로 했다. 결과는 만족스럽지 못했다. 가장 큰 어려움일거라고 생각했던 캔의 바닥 부분을 동그랗게 뜯어내는것과 24개의 불이 뿜어져 나올 구멍을 뚫는 부분은 의외로 쉽게 작업이 이뤄졌다.

결과는 만족스럽지 못했다. 가장 큰 어려움일거라고 생각했던 캔의 바닥 부분을 동그랗게 뜯어내는것과 24개의 불이 뿜어져 나올 구멍을 뚫는 부분은 의외로 쉽게 작업이 이뤄졌다. 두개의 캔을 하나로 합치는 부분에서 문제가 생겼다. ZenStove의 매뉴얼대로 아랫부분, 알콜이 담기게 될 부분을 다른 캔 바닥으로 넓히는 작업을 몇차례 했지만 그래도 윕부분고 합치가 쉽지 않았다.

두개의 캔을 하나로 합치는 부분에서 문제가 생겼다. ZenStove의 매뉴얼대로 아랫부분, 알콜이 담기게 될 부분을 다른 캔 바닥으로 넓히는 작업을 몇차례 했지만 그래도 윕부분고 합치가 쉽지 않았다. 결국 윗부분을 가위로 조금 잘라서 겨우 맞춰 넣을 수 있었다. 그리고 불을 붙였다. 예상했던데로 합치된 부분에서 기화되는 알콜이 뿜어져 나와 정작 24개의 구멍으로는 불이 거의 나오지 않고 있었다.

결국 윗부분을 가위로 조금 잘라서 겨우 맞춰 넣을 수 있었다. 그리고 불을 붙였다. 예상했던데로 합치된 부분에서 기화되는 알콜이 뿜어져 나와 정작 24개의 구멍으로는 불이 거의 나오지 않고 있었다. 알콜이 모두 소진되고 식기를 기다린 다음 알루미늄 테이프를 연결 부위에 붙이고 다시 시도를 했다. 처음것보다 결과는 좋았지만 역시 틈새틈새로 알콜이 뿜어져 나왔기에 썩 만족을 하지 못했다. 거기서 중단 했지만 나름대로 중요한 노하우 몇개를 얻었고 알콜버너를 만들때 가장 취약한 부분이 뭔지 알게 되었다는건 나름대로의 성과였다.

알콜이 모두 소진되고 식기를 기다린 다음 알루미늄 테이프를 연결 부위에 붙이고 다시 시도를 했다. 처음것보다 결과는 좋았지만 역시 틈새틈새로 알콜이 뿜어져 나왔기에 썩 만족을 하지 못했다. 거기서 중단 했지만 나름대로 중요한 노하우 몇개를 얻었고 알콜버너를 만들때 가장 취약한 부분이 뭔지 알게 되었다는건 나름대로의 성과였다.  안전을 위해서 불을 붙이는건 출입문을 열고 배란다에서 행했다. 이 모든 과정을 가족들이 지켜보고 있었다. 몇시간 시끄러운 소리를 내며 얻어낸 결과치고는 실망 스럽다는 표정으로 바라보고 있었다. 불이 꺼지자 말자 추우니 빨리 문닫으라는 핀잔과 함께.

안전을 위해서 불을 붙이는건 출입문을 열고 배란다에서 행했다. 이 모든 과정을 가족들이 지켜보고 있었다. 몇시간 시끄러운 소리를 내며 얻어낸 결과치고는 실망 스럽다는 표정으로 바라보고 있었다. 불이 꺼지자 말자 추우니 빨리 문닫으라는 핀잔과 함께.

화요일, 12월 12, 2006

사진

이전회사의 웹진에 기고(?) 했던 글이 생각나 옮겨 왔다. 조회수가 1000번이 넘었다니 놀랬다.

요즘 다시 사진이 찍고 싶어진다.

[에 세 이] 사진, 일상의 아름다움을 담다. 날짜 : 2003-07-26 조회수 : 1051 2001년 10월 제주항

2001년 10월 제주항

사진을 취미로 가지게 되면서 내 주변의 소소한 것들에 관심을 가지게 되었다.

평 범한 일상도 어떤 생각을 갖고 어떻게 하느냐에 따라 얼마든지 특별하고 즐거운 것이 될 수 있다는 생각에 의해서이다. 사람이 하는일에 과정을 뛰어넘는 도약이란 있을 수 없는 일. 일상이 내 삶과 사진의 중요한 키워드가 되기 까지에도 그리 순탄지 않은 과정이 있었다.

사진을 시작하기 전 까지 내 취미는 주로 산과 관련된 것들이었다. 나를 찾은 이들은 내가 사는곳이 차라리 산장이라고 할 정도였으니 그것에의 몰입은 보통을 넘는 것이었다. 그렇게 좋아하던 산을 몇달동안 중단 해야 할 사정이 생겼다. 갑자기 생긴 시간들에 사진을 시작해야 겠다는 생각을 했고 곧 시작에 들어갔다.

간간이 접했던 내쇼널 지오그래픽 같은 잡지의 사진들을 보며 어떻게 찍었을까 하는 호기심과 작가들의 역동적인 모습에 동경을 가지고 있었다. 그리고 때가 되면 나도 해봐야지 하는 생각을 품어 오고 있었던 차였다. 주변의 사진을 찍는 사람들의 조언을 얻어 장비를 구입하기 시작했고 동호회에도 가입을 했다. 하지만 사진에 대한 관심과 달리 별다른 지식이 있거나 안목이 있던것도 아니어 누구나 으례히 가는길을 역시 따라갔다.

사진을 시작하면 누구나 가게 되는 장소가 몇몇 있다. 인상적인 건물이나 풍경이 있기 때문에 특별한 안목이나 관심이 없어도 쉽게 사진을 찍을 대상을 찾을 수 있는 곳들이다. 대표적으로 서울시내의 고궁들과 근교의 양수리 등이다.

처 음 몇달을 그렇게 동호회원들과 함께 다녔다. 시간이 지날 수록 그런 시간들도 식상해져 흥미를 잃어 갔다. 찍으려고 하는 사진의 소재에 대한 싫증이기도 했다. 교과서적인 설명과 작업들이 그다지 부지런하지 않은 내가 쫓아 다니기에 부담이 되었다.

그렇다고 처음 생각했던 내쇼널 지오그래픽 에 있는 것과 같은 멋진 사진들은 좀처럼 찍히지 않았고 어디서 어떻게 찍어야 할지를 안것도 아니다 보니 사진보다는 오히려 카메라와 렌즈들에 관심을 기울여 가게 되는 날나리 취미가들의 반열에 점점 빠져 들어가고 있었다.

그 때 내 나이가 서른을 막 바라보기 시작하는 무렵이었다. 지금 생각하면 나이서른을 왜 인생의 한 전환점 이라고 생각했는지 모르겠다. 스스로 그런 고민을 할만큼 진지한 인간이 아니란걸 안다면 '서른즈음에' 아니면 '나이서른에 우린' 과 같은 노래말에서 영향을 받았을께 틀림없다. 어쨌든 그렇게 인생의 한 전환점인 서른을 앞두고 갑자기 고민이 많아 졌었다.

거기에다 세기말을 앞둔 세계의 분위기에 우리나라의 경제는 파산에 직면해 IMF체제로 들어서는 어수선함이 가득한 사회분위기는 그걸 더욱 부채질 했다.

그렇게 알 수 없는 날들속에서 그래도 '이거다'라는 확신이라도 있으면 좋으련만 현실은 자꾸 불안함으로 채워져 가고 있었다.

나는 방향을 잃었었고 혼미한 시간을 건너가기 위한 뭔가가 필요했었다. 언제나 삶을 받쳐주는 활력소라고 생각했던 취미마저 이번엔 오히려 혼란스러움 더해주는 존재가 되고 있었다.

그 렇게 지리멸렬한 시간들이 이어져 가고 있을때 우연히 '스모크'라는 영화를 보게 되었다. 1990년 뉴욕 브룩클린의 모퉁이에 위치한 담배가게가 배경이며. 14년간 그곳에서 담배를 팔아 온 오기와 소설가인 단골 폴을 축으로 이야기가 이어져 간다.

어 느 해 크리스마스에 오기 렌은 물건을 훔쳐 달아나는 한 소년을 뒤쫓다가 우연히 그의 지갑을 습득하게 되고 소년의 집으로 지갑을 돌려주기 위해 찾아간다. 그러나 그 낡은 아파트엔 뜻밖에도 자식을 기다리며 살고 있는 눈먼 장님 여자가 있다.

오 기 렌은 그녀의 아들 역할을 해주며 뜻깊은 크리스마스 이브를 보낸다. 집을 나설 때 그 소년이 훔쳤을 것으로 보이는 카메라중 하나를 훔쳐 나온다. 그날 이후 오기 렌은 14년 동안 매일 같은 장소, 같은 시간의 거리 모습을 사진에 담는다.

하 루는 오기가 그 사진을 담은 앨범을 폴에게 보여준다. 폴 "모두 같은 거 잖아. " 하며 대충 넘기는데 "자세히 봐.. 비슷하지만 같지는 않어.." 라는 오기의 말에 다시 넘겨 나간다. 그러다 똑같아 보이는 사진 속에서 자신의 담배 심부름을 갔다 은행강도의 총에 죽은 아내의 모습을 발견하게 된다. 폴은 앨범을 붙잡고 하염없이 눈물을 흘린다.

나에겐 감명 깊은 장면이었다.

어릴적 물에서 허우적 거리다 발끝에 바위가 걸렸던 때에 느꼈던 것과 비슷했다.

그 래 '일상'이다. 담배연기 처럼 흩어져 가는 일상들속에 정말 소중한것들을 놓치고 있는건 아닌지 스스로 묻게 되었다. 사진에 관심을 갖게 된후 그렇게 '일상'은 '미지의 왕국'이 되어 다시 내게 다가섰다. 하지만 내가 일상을 사진으로 제대로 표현하려면 또 다리가 팍팍해지도록 헤매고 다녀야 한다는것은 분명하다. 익숙해서 알고 있다고 생각했지 그것들의 의미들을 채 모르고 살아온 때문이다. 결국 혼미한 시간의 끝은 멀리 있는게 아니었다. 하찮게 여기던 것들에 대한 새로운 관심. '일상'은 그렇게 중요한 의미로 다가오게 되었다.

사진속에 담긴 '일상'은 당장 특별한 느낌을 좀처럼 주지 않는다. 별것 아닌것 같은 것들에 기울인 그 관심들은 시간이 지날 수록 의미들을 더해감을 느낀다. 서울에 갓올라와 한동안 지냈던 노량진의 옥탑방에서 별 다른 생각없이 옥탑방에서 보이는 모습을 찍었었다. 노출도 구도도 엉망이어서 모두 버렸었다고 생각했는데 얼마전 용케도 한장이 남아 있었다. 우연히 남은 그 사진이 시간이 지날 수록 색다른 맛을 더해가고 있다. 서울에 갓 올라와 적응을 해가던 무렵의 나를 지금의 나와 자연스럽게 이어주는 매개체가 되어 주고 있다.

일상을 담은 사진들이 많을수록 우리의 삶은 더 풍요로워질 수 있지 않을까? 그만큼 주변의 것들에 관심을 많이 기울인다는 말이기도 할테니...

노량진 그곳에서의 희미한 서울

2003년 7월

(주)카티정보 신기술연구소

이상형 과장

금요일, 12월 08, 2006

8월의크리스마스

겨울이 오고 이맘때가 되면 꼭 생각나는 영화가 있다. 한석규, 심은하가 주연했던 8월의 크리스 마스다.

사회생활을 시작하구서 두번째 맞이하는 겨울이었다. 쉽지 않은 시간을 지나고 있었으며 사회는 IMF의 여파로 우울한 분위기였다. 노량진에서 살던 때였다. 출근을 위해 매일아침 916번 버스를 타고 강남고속터미널앞에서 내려 전철로 갈아타야 했다. 전철로 들어서는 입구에는 언제 부터인지 눈에 띄는 영화포스터가 있었다. 한석규와 심은하가 겉옷으로 내리는 눈을 피하는 모습으로 활짝 웃는 뭔지 모를 설레임을 주는 느낌이 들었다. 8월이라는 여름과 크리스마스라의 겨울이 어울린 제목은 봄날의 따뜻한 햇살이 생각나게 했다.

그로 부터 몇달이 지나서 영화를 봤다. 참 좋은 영화를 봤구나 하는 생각이 들었고 그 여운이 꽤 오래 갔었다. 한석규와 심은하가 밤길을 걷는 장면에서는 처음 팔짱을 낄때의 알싸한 느낌을 그대로 느낄 수 있었다.

같이 봤던 사람에게서도 어느정도의 연정은 가지고 있었던거 같다. 영화처럼 가슴벅차고 애절한 느낌의 만남까지는 가지 못했다. 스스로를 제대로 추스리기도 힘든 상태였기에 제대로된 연애는 내 영역 밖의 일이었는지도 모른다.

만나고 헤어지는 모습을 참 애절하게 표현한 영화 였다. 영화속의 사람들처럼 그때 내 주위에 있던 사람들은 대부분 서로의 길을 갔고 기억의 흔적들만이 초원사진관 처럼 남아 있다. 그들이 지금 어디에 있는지 모른다. 창밖으로 심은하를 애절한 모습으로 바라보던 한석규의 모습처럼 그렇게 사라져간 사람도 있었고.. 그리고 무심히 시간은 흘렀다. 앞으로도 그렇게..

이 영화의 팬싸이트가 있음을 오늘 알았다. http://absurd5.nasol.net/

목요일, 12월 07, 2006

화성에는 뭔가가 있을까?

화성의 생명체가 있을까? 아니 더 나아가 고도로 발전된 문명의 흔적이 실제로 있을까?

화성은 지구와 여러모로 환경이 비슷해 생명체가 존재할 가능성이 높을 것으로 기대되는 행성이다. 하지만 이제까지의 공식적인( 언론에 발표된 ) 발표로는 물이 존재했던 흔적이 있고 발견될 가능성이 있지만 생명이 살기에는 너무 척박한 환경을 가지고 있는 것으로 되어 있다.

하지만 일각에서는( 음모론적인 입장 ) 이제까지의 탐사결과로서도 이미 많은 양의 물이 발견되었고 생명체는 물론 문명의 흔적까지 발견되었다고 하고 있다. 이들은 이 사실이 알려질 경우 생길 수 있는 혼란을 방지하기 위해 극히 제한된 정보만을 NASA가 공개하고 있다는 입장이다.

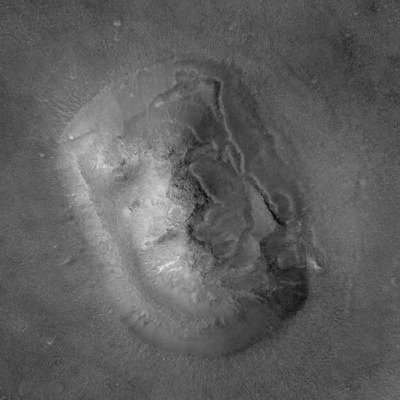

화성을 얘기하는 논의는 위의 두가지 입장이 줄타기를 하고 있는 것이다.다음은 76년 바이킹호가 화성에 착륙하기전 촬영해 지구로 전송해온 사진이다. 화성의 사이도니아라는 지역을 찍은 사진으로 우주탐사에 대한 두개의 극단적인 입장차이를 보여주게 되는 대표적인 사진이다.

사진에는 사람의 얼굴을 한 모습이 뚜렷이 보인다. 하지만 NASA는 그 사진에 대해 빛과 그림자의 기묘한 조화가 이루어낸 신기한 형상이라고 소개하며, 몇 시간 후 이 지역을 다시 촬영했을 때에는 이 형상이 사라지고 없었다고 설명했다. 빛과 그림자에 의한 순간적인 착시현상이었다는 설명이다. 당시 촬영된 카메라의 해상도로는 충분히 그럴 수 있다. 얼굴 형상은 필름 원판에서 겨우 64×64개의 화소를 차지하고 있었으며, 하나의 화소는 45.7×47.2m이었다. 즉, 이보다 작은 물체는 기록조차 되지 않으므로, 멀리 잡은 거대한 바위의 모습이 태양 광선의 입사각에 따라 이렇게 얼굴 모양을 우연히 나타낼 수도 있을 법했다.

하지만 NASA의 해명에도 불구하고 그 인면암은 자연이 만들어낸 것이 아니라 지능을 가진 생명체가 인위적으로 만든 인공구조물이라는 설이 강력하게 대두되기 시작했다. 그들이 내세운 첫 번째 증거는 35A72 사진보다 35일 후에 입수된 일련번호 70A13 사진이었다. 그 사진은 촬영 당시 태양의 고도가 35A72 사진보다 훨씬 높았는데도 불구하고 얼굴 모양이 그대로 남아 있었다. 그것은 다시 촬영했을 때 얼굴 형상이 사라지고 없었다는 나사 측의 발표와 대치되는 뚜렷한 증거였다.

또 하나의 증거는 화성 인면암의 얼굴 구조가 비율과 균형 등의 미술적 기준에 부합한다는 주장이었다. 얼굴을 받치고 있는 반인 동일한 크기의 균형 잡힌 경사면 4개가 기하학적인 직사각형의 대칭을 이루고 있으며, 이 자체가 의식적으로 설계된 인공구조물의 증거라는 것이었다. 또한 인면암의 머리에 이집트 파라오들이 썼던 머리 장식물과 비슷한 띠가 있다든가 인면암 왼쪽 뺨 아래에 램프웨이로 이용된 듯한 경사로가 발견되었다는 등의 설이 제기되기도 했다.

인면암에 대한 새로운 사진이 공개된 것은 1998년 4월이었다. 화성 탐사선 글로벌 서베이어호가 촬영한 그 사진에는 사람의 눈 코 입이 뚜렷이 보이던 얼굴 형상이 사라지고 풍화작용으로 평평한 모래 언덕이 된 인면암의 모습이 찍혀 있었다. 인공구조물과는 별로 상관이 없어 보인다.

보통 이런 현상을 과학에서는 파레이돌리아(pareidolia) 현상으로 설명 한다. 파레이돌리아란 환영이나 착각의 일종으로, 모호한 자극(주로 시각적 자극)을 어떤 사물이나 사람으로 인식하는 것을 말한다.

예를 들면 먼 곳에서 바라볼 때 사람의 얼굴처럼 보이는 미국 뉴햄프셔주 화이트마운틴의 '산위의 노인'이나 보름달에서 나타나는 계수나무나 사람의 형상 등이 그것이다. 또 1978년 뉴멕시코 지방에 살던 한 주부가 요리한 토르티야(멕시코 음식으로서 옥수수나 밀로 만든 납작한 빵)의 그을린 자국에 나타난 가시면류관을 쓴 예수의 얼굴도 대표적인 파레이돌리아 현상 으로 설명될 수 있다.

하지만 화성문명론의 신봉자들은 단순히 파레이돌리아 현상으로 보기에는 너무나 많은 증거들이 있다고 주장한다. 공개된 내용에서도 실제로 자연현상으로는 생기기 힘든 형태의 구조물들이 있다.

칼 세이건 박사와 같이 어떤 NASA의 우주개발 책임자도 화성에서 문명의 흔적을 발견했다는 말은 하지 않았다. NASA에서 공개하고 있지 않다는 자료를 충분히 접할 수 있었던 위치에 있었을 것이 분명한데도 왜 그런 얘기를 전혀 언급을 하지 않았을까. 그도 발표되었을 경우의 부작용에 대한 우려에서 일반적인 내용만 얘기했거나 NASA의 공식적인 입장을 지킬 수 밖에 없었던 것일까. 하지만 그의 과학적 성과와 저작물에서 접할 수 있는 내용은 음모론으로 대체하기에는 너무도 깊은 간극이 있어 보인다.

음모론을 주장하는 사람들은 왜 하필이면 그다지 신뢰할 수 없는 사람들일까. 개인적으로도 화성이나 달의 뒷면에 인공 구조물들이 있다는 이야기들이 사실이길 바란다. 하지만 얘기들이 이론적 근거를 갖지 못하고 주관적인 판단�

�만 의존하게 된다면 판타지 소설의 이야기와 전혀 다를게 없는 이야기가 되고 말 것이다.

이제 우주탐사는 NASA의 전유물 만이 아니다. 러시아가 예전의 역할을 다시 하려하고있고 중국과 일본, 유럽연합까지 가세하고 있다. 음모론이 구체적인 증거를 가지고 힘을 얻게 될지 관심을 가지고 지켜봐야 겠다.

물론 이런건 현실적인 내 삶과는 거의 상관이 없기에 적당히 시간날때만.

수요일, 12월 06, 2006

신기한 물건 하나

세상에는 과학으로 설명될 수 없는 일들이 많으며 그것들이 실제로 있을거라는 확신을 하는 편이면서도 초고대 문명에 대해서는 별다른 관심이 가지 않았다. 미스테리한 일들이 실재로 많으며 그런일들이 실재로 알려진 역사의 단계로는 설명이 되지 않는 부분이 많아 쉽게 UFO를 타고온 외계인의 업적으로 결론을 내리는 경우가 많다.

초고대 문명이 있었을지도 모른다는 확신을 가지게 된건 이집트에서 발굴되었다는 돌 항아리 때문이다. 물론 현존하는 미스테리한 물건들의 백미는 이집트 기자 지구의 피라미드들일 것이다. 정밀도로 보나 규모로 보나 타의 추종을 불허 한다. 그러나 피라미드의 경우는 규모가 너무 엄청나기 때문에 현실감있게 받아 들여지지가 않았다. 그러다 보니 막연히 그런 건축물을 만들 수 있는 뭔 기술이 있지 않았을까 하는 추상적인 관념의 영역에 머물고 있었다. 물론 이게 미스테리를 설명하는 말이지만..

하지만 위의 항아리를 보구서 초고대 문명의 존재를 실감을 하게 되었고 그것에 대해 확신을 가지게 되었다. 피라미드가 만들어질때쯤해서 만들어 진것이라고 하는데 한두개 발견된게 아니라 아주 많이 발굴되었다고 한다. 하나 정도면 당시의 국력을 모두 집중해서 가능했을지도 모르겠다. 어쨌든 흔히 접하는 형태의 물건인데다 비슷한 모양의 용기들을 만드는건 큰 어려움 없이 접할 수 있는 일이다. 그래서 더 놀라고 실감을 할 수 있는지도 모른다. 현무암 덩어리를 겉과 속을 같은 크기로 깍았으며 손잡이 부분에는 가는 선을 꿸 수 있을정도의 작은 구멍이 뚫려 있다고 한다. 우리나라에서는 단군할아버지가 나라를 세우기도 훨씬전인 구석기와 신석기의 경계쯤인 1만년전에 만들어진것으로 추정되어 진다니 어떻게 설명해야 할지를 모르겠다. 전기드릴이 일반화 되어 있는 요즘에도 저런 형태로 물건을 만드는건 쉬운일이 아닐 것이다.

구석기, 신석기, 청동기 시대를 거쳐 발전했다는 단순한 인류 역사의 흐름만으로는 도무지 설명할 수 없는 물건인 것이다. 물론 이것도 외계인이 UFO를 타고 와서 만들었다고 하면 뭣보다 쉬운 결론이겠지만 어쩐지 이런 결론은 좀 무책임한 결론인거 같다. 지금의 인간이 가늠할 수 있는 문명의 역사이전에 또 뭔가가 있었음을 이 항아리는 분명히 증명하고 있는 것이다.

답답한 일상속에 헤아릴 수 없는 만큼 큰 우주를 생각하면서 긴장을 잠시 풀 수도 있지만 이 작은 항아리에도 광대한 우주만큼의 이야기들을 담고 있는거 같다. 과거? 무슨일들이 있었던 것일까?

화요일, 12월 05, 2006

다시 찾은 사창리

집다리골 자연휴양림에서 하룻밤을 묶고 다음날 사창리를 찾았다. 일전에 응봉, 이칠봉 구간을 산행한 후 내려왔던 오탄3리의 우뢰골을 들러 이것저것 살펴본 후 사창리로 향했다. 외출, 외박 체계가 바뀐것인지 일요일 인데도 사창리는 이전의 북적거림이 없었다. 춘천으로 오가는 버스가 대기하던 터미널도 그때보다 더 퇴색한거 같았다. 그래도 아득히 바라다 보이는 화악산의 중봉과 매봉의 의연한 풍경은 여전했다. 그렇게 좋아하던 이곳을 내가 꾸린 가족과 함께 다시 찾은 기분은 묘한 감동을 일으켜 주었다. 20살을 갓넘은 나이에 까까머리를 하구선 춘천102보충대에서 용담계곡의 풍광에 잠시 감동을 느끼며 스산한 마음으로 사창리를 처음 봤던게 벌써 15년이 지났다.

사창리 터미널 근처의 공터에 주차를 시키고 가족들하고 군생활 때부터 간간이 찾았던 닭갈비 집을 찾았다. 제대후 산악회 사람들이랑 하오고개에서 복주산까지 등산후 한번, 가평에서 부터 산악자전거 타고 한번은 화악터널 지나고 한번은 도마치 고개를 지나서 한번 갔었고 병일이랑도 갔던거 같고.. 그러고 보니 꽤 들락 거린거 같다. 그때마다 참 반갑게 대해주셨던 주인 아주머니집이었다. 이번에 가보니 가게 구조도 바뀌었고 메뉴도 닭갈비가 아니었다. 그냥 주인이 바뀌었다는 생각이 들었고 메뉴도 썩 와닿지 않아 왠지 들어가고 싶은 생각이 들지 않아 그냥 지나쳐 왔다. 지금 생각하면 업종을 바꾼 것일 수도 있는데 하는 아쉬움이 든다. 다음엔 꼭 들어가봐야겠다.

특별한 느낌으로 인연을 맺게 된 화악산과 주변지역은 평생 찾아가고 싶은 마음의 고향이 된것인지도 모른다. 겸사 겸사 자주 찾을 수 있도록 내 생활의 계획을 만들어 봐야겠다.

무지몽매에서 깨어나기.

무지몽매에써 깨어 난다는게 어떤것인지 느겼을 만큼 잘못된 상식을 바로 잡았던건 제레미 다이아몬드( 정확한가? )의 "총, 균, 쇠"라는 책을 읽었을 때였다.

대륙별 문화의 발전 차이가 발생한 이유는 적도 근처의 사람들은 일을 하지 않아도 먹을 것이 풍부해 게으름이 문제가 되지 않았고 그게 유전인자에까지 반영되었기 때문이라고 간단히 생각해 왔었다. 하지만 사람이 모여 문화를 이루고 발전하기 위해 필요한 자연적인 요건과 지형적인 요건을 기반으로 설명한 그 책은 일전의 생각들이 인종주의자들이 그들의 논리를 합리화 하기위해 악의적으로 만들어낸 생각임을 깨닫게 해 주었다.

요즘 "종이 비행기"라는 책을 읽었다. 네개의 기종들이 경합을 벌이고 있을때 그저 비슷한 비행기로만 보였었다. 어느게 들어오더라도 공군력 강화에는 변함이 없을거 같았다. 하지만 지난 여름 F-15K가 석연치 않은 이유로 추락했을때 부터 선정작업때의 논란들에 대해 자세히 알아 봐야 겠다는 생각이 들었다. 기술적인 이야기들은 인터넷에서 쉽게 찾아 볼 수 있었고 선정작업의 절차에 대한 문제는 "종이비행기"라는 책을 통해 전말을 파악할 수 있었다.

결론적으로 또 한번의 무지몽매에서 깨어나는 기분을 느꼈다. 한미동맹이라는 허울아래 F-15를 도입하기 위한 요식절차에 지나지 않았던 평가작업임을 명확히 알 수 있었다. 일방적인 미국편들기의 결과로 앞으로 추가적인 전투기 도입은 어떻게 이루어 질 것이며 유지는 어떻게 해갈 수 있을까. 공군의 일이고 실수라고 하기에는 세금의 낭비가 너무 심하다. 국방부는 차기(차세대에서 변경되었다) 전투기가 선정되면 사업의 진행사항에 대한 백서를 펼쳐 모든것을 공개하겠다고 했으나 약속을 지키지 않았다. 그래서 참여연대에서 먼저 "종이비행기"라는 이름으로 시민백서를 펴냈다.

세상에 잘못 알려진 진실은 아주 많을 것이다. 살아가면서 그것들을 얼마만큼 알 수 있을지 모르지만 '무지몽매'하게는 살지 않아야 하는것은 분명한거 같다.

월요일, 11월 27, 2006

종이비행기

종이비행기라는 책을 구입했다. 지난번 F-15K의 추락이후 FX 사업이 공정하게 된것인지 자료들을 찾았었다. 평가 대상이 되었던 기종들에 대한 기술적인 이야기들은 웹상에서 쉽게 찾을 수 있었으나 실제 사업이 이뤄졌던 배경과 절차에 대해 체계적으로 정리해 놓은 자료는 좀체 찾기가 어려웠다.

이 책을 처음 접했던건 2년이 훨씬 넘은거 같다. FX사업의 선정이 종료 되고 종로 교보에서 눈에 띄었으나 굳이 사서 봐야 겠다는 생각까지는 들지 않았다. 그냥 끝난 이야기이고 F15K정도이면 되지 않겠느냐는 생각이 들었기 때문이었다.

하지만 기종별 성능을 비교한 글들을 찾을 수록 대단히 잘못된 결정이었음을 더 확신하게 되었다. 유럽제 최신예 전투기들과는 애당초 같은 수준에서 비교한다는거 자체가 무리가 있었던 것이다.

책의 전반부를 읽었다. 당시 조주형 평가단장이 폭로했던 외압이 정계를 벗어나 재계까지 연루되어있음을 알 수 있었다. 경쟁을 통한 선정이라고 포장되었고 그렇게 진행된 것처럼 보였다. 하지만 사업 결정권자들의 머릿속엔 애초부터 F15 선정밖에는 없었다. 그리고 이후의 진행 과정이란 합리적인 선택이라는 포장을 하기 위한 절차에 지나지 않았다. 나머지 기종들은 들러리의 역할밖에 되지 못했던 거다.

F15K가 도입이 되고 있는건 돌이킬 수 없는 현실일 수 있지만 양심고백을 한 조주형 대령의 용기있는 행동은 다시 평가 받고 명예회복이 이뤄져야 할 것이다. 더이상 우리 군이 정치, 재계의 이권에 의해 좌지우지 되는 일은 없어져야 한다.

화요일, 11월 21, 2006

GPS에 지도를 올려보다.

GPS에 직접 작성한 전자지도를 올려 보았다. 내가 주로 가고 싶어하는 화악산 주변의 지역들에 대한 정보는 구하기 힘들어 직접 만들어야 겠다는 생각은 가져 왔었다. 하지만 GPS는 방향 지시등 기본적인 정보만 제공하면 된다는 생각에 굳이 여러 작업을 거쳐 지도를 넣어서 사용하겠다는 필요성을 거의 느끼지 못했다. 그래서 그냥 GPS에 중요 포인트만 담아서 산행에 이용을 했다. 물론 이정도만 해도 산행에서 사용에는 큰 도움이 된다. 가고자 하는 등산로의 정보를 알 수 있고 남은 거리, 시간, 위치는 사실상 휴대용 GPS의 모든것을 말해준다고 해도 틀린말이 아닐 것이다.

그러다가 우연한 기회에 수치지도를 구입하게 되어 GPS에 넣어 봐야 겠다는 생각이 들었고 인터넷에 올라와 있는 여러 자료들을 이용해 수치지도를 마젤란 GPS의 상세지도로 올리는 작업을 할 수 있었다.

dxf 파일을 Mobile Mapper Office라는 프로그램에서 좌표체계에 맞게끔 읽어 들이고 각 레이어들을 선택하고 수정하는 작업을 거쳐 파일변환을 하는등 여러 과정을 거쳐서 완성을 했다. GPS 생산업체에서도 공개하지 않은 방법을 인터넷의 유저들이 여러 시행착오의 노하우들을 수집해 완성된 방법이라고 하니 신기하기도 하고 재밌기도 했다.

아직 완벽한 단계는 아니지만 좀더 자료들을 공부해 종이지도를 직접 변환해서 넣는 단계까지 해봐야 겠다는 의욕이 생겼다. GPS Track Maker에서 Route를 만들려고 스캔했던 종이지도 이미지를 그대로 이용하면 될 것이다.

Petzl과 Fenix의 새제품

몇가지 눈에 띄는 등산 소품이 생겼다.

여러 등산장비들중 특히 관심을 가지는 부분이 빛을 내는 것들이다. 산속에서 밤을 맞이 하는게 문명생활에 익숙한 나에게 그다지 익숙하지 않아 확실하게 빛을 낼 수 있는 장비가 있어야 어느정도 마음이 놓이기 때문이다. 일찌감치 자리를 잡구서 밤을 맞이하게 되면 어색하지 않게 밤을 맞이 하게 되는데 어둠이 몰려온 상태에서 하룻밤 보낼 자리를 찾는 상황이라면 어둠에 익숙해 지기까지 막막함과 막연한 두려움때문에 한참을 심란하게 보내기 일쑤다.

한번은 가평의 화야산을 찾았을때 였다. 텐트를 가져 가지 않았었고 그냥 괜찮은 장소가 있으면 그냥 매트리스 펴놓고 하룻밤을 묵을 요량 이었다. 하지만 날은 저물었는데 달빛도 없는 곳에서 그다지 밝지 않은 내쇼널 헤드랜턴을 가지고 주변을 살피기에는 역부족 이었다. 할 수 없이 아래쪽 민가 근처의 여름 철이면 피서객들을 받을 요량으로 만들어 놓은 천막 근처에서 매트리스를 깔고 하룻밤을 보냈었다. 그리고 지리산 칠선계곡의 마폭포에서의 하룻밤은 또 어땠나. 바로 발앞의 기가 막힌 장소를 두고서 음습한 기분이 들던 빈터에서 하룻밤을 보내기도 했다. 이후로도 계속 확실한 성능의 후레쉬를 원했었다.

후레쉬를 장만할때 항상 희미하지만 발밑을 비출 수 있는 수준이면서 하룻밤은 계속 밝혀 줄 수 있는 것과 계속 사용하지는 않지만 필요할때 확실하게 밝게 비춰줄 수 있는 두가지를 함께 가지면 좋겠다는 생각을 했다. 그런 선택의 결과로 하룻밤을 계속 밝혀 줄 수 있는 장비로써 Infinity Ultra와 확실히 밝은 빛을 낼 수 있는 것으로 L2가 내 손에 들어왔다.

언제 가게 될지 모르는 야영에서 매우 유용할거 같은 헤드랜턴과 작고 확실한 빛을 내주기도 하고 아주 긴시간동안 빛을 내줄 수도 있는 후레쉬 라이트가 또 새로 나왔다.

몇년전 국산 Aitec 제품을 시작으로 새롭게 관심을 가지게 된 후레쉬들에서 어느정도 내게 맞는 구성이 끝났다고 생각을 하고 관심을 다른 곳으로 돌리려던 찰라였다. 그런데 이것들이 나타나 뭔지 2% 부족하게 느껴졌던 부분을 자극하면서 관심을 끌게 한다.

내가 가지고 있는 LED 후레쉬들을 정리하면 다음과 같다. LED이외의 제품은 가장 긴요한 시점에 불이 들어오지 않는 불상사가 있을수도 있기에 제외 시켰다.

헤드랜턴 : Princeton Tec APEX

후레쉬 라이트 : Surefire L2, INOVA X1( 신형 ), Gerber Infinity Ultra

기타 : Glo-Toob( Amber )

밤을 낮으로 바꾸는게 목적이 아니라면 이정도의 장비로도 야외생활에 불편함은 거의 없다보 봐도 된다. 새장비들에 솔깃해 하는 건 지금 가지고 있던 것들이 가지고 있지 않은 기능이 있거나 개선된 부분을 크게 부각되게 받아 들여지게 된 연유가 클 것으로 보인다.

먼저 Petzl에서 새로 나온 헤드랜턴인 e-Lite의 경우 밝기 보다는 휴대성이 돋보이는 제품이다. CR2032 배터리를 사용해 부피와 무게가 아주 작으며 암적응 상태를 유지할 수 있는 Red LED가 있어 야간산행시 유용하게 사용될 수 있을 것이다. 또 머리뿐만 아니라 모자의 캡, 배낭끈등에 탈부착을 쉽게 할 수 있게 된것도 큰 장점으로 보인다. 많은 사람들이 머리에 뭔가를 매다는걸 좋아 하지 않는다. 그저 발및을 비춰주는 용도로만 사용하는데 굳이 머리에 무거운 헤드랜턴을 착용하는게 거추장 스럽게 느껴질때가 많다. 때에 따라서는 스트로보 기능도 유용하게 사용할 수 있을 것이다.

쉽게 말해 배낭속에 있는 듯 없는 듯 넣어 다닐 수 있고 필요할때 꺼내어 유용하게 사용할 수 있는 장비인거 같다. 결국 꼭 가지고 싶은 장비이다. 당장 쓸일이 있든 없든 ...

e+LITE

Emergency headlamp

Total dependability for years in all conditions:

Resistant to extreme temperatures : -30 °C to +60°C (-22°F to +140°F).

Always ready for use with a shelf life of up to 10 years.

Waterproof down to -1 m.

Sold with its own protective carrying case.

Can be used in potentially explosive atmospheres (see certification specifications).

Compact and ultra-light (27 g) - always carry it with you.

Designed to prevent accidental operation : switch can be locked.

Performance lighting:

Plenty of light for common tasks : shines up to 19 m.

Can shine up to 4 nights in a row (45 hours).

Easy to operate.

Strobe mode.

Easy to use:

Can be worn on the head, around wrist or neck or can be attached to thin-edged articles with integrated clip.

Light source can be oriented 360°.

Red light helps preserve night vision.

다음으로 눈에 들어온 후레쉬는 Fenix P1D 이다.

후레쉬에서 리튬배터리를 사용하는건 내쇼널의 헤드랜턴을 사용할때 알았지만 후레쉬 라이트 세계에서 제대로(?) 만든 물건들이 대부분 CR123A배터리등 리튬배터리를 많이 사용하고 있음을 알게 되었다. LED후레쉬들에 관심을 가지게 되면서 제일 먼저 알게 되었던 제품이 Inova X5와 ARC에서 나온 여러 제품들이는데 모두 CR123A를 사용했다. 그래서 이후로 제품의 상세 스펙을 확인하기전에 어떤 배터리 타입을 사용하는지를 우선 확인했다. 리튬이 가지는 대표적인 장점이 자체 방전현상이 거의 없어 한동안 사용하지 않아 켜지지 않는 일이 없고 추위에서도 제성능을 낼 수 있는 점이다. 가격이 다소 비싸고 구입이 용이하지 않다는 단점이 있지만 외부의 도움을 받을 수 없는 산속에서 하룻밤 쓰는 장비로서의 장점으로 충분히 극복 가능하다고 볼 수 있다.

Power LED의 출현과 반사경 또는 옵틱과의 결합으로 직진성에 대한 단점을 상당부분 극복하여 기존의 후레쉬들과 별차이 없는 성능을 내게 되었다. 그리고 Power LED의 기술도 발전하여 CR123A 하나를 사용하던 Arc의 LSH시리즈들이 두시간이 채안되는 시간을 15루멘 정도로 유지되던 것이 Fenix P1D 에서는 135 루멘을 한시간까지 유지할 수 있다고 광고되고 있다. 정확한 유지시간은 더 지켜봐야 겠지만 놀라운 발전의 속도이다.

P1D•

Powered by a premium T-binned Luxeon III LED• 5 Output Levels: 40 lumens (2.8hrs) -> 70 lumens (1hrs) -> 7 lumens (21hrs) -> Strobe -> SOS

P1D CE (Cree Edition)•

Powered by a Cree 7090 XR-E LED• 5 Output Levels: 72 lumens (2.8hrs) -> 135 lumens (1hrs) -> 12 lumens (21hrs) -> Strobe -> SOS

Both models:

Digitally Regulated for Constant Brightness

Uses one CR123A battery

7.1cm (L) x 2.1cm (D)

Made of aircraft grade aluminum

Durable Type III hard anodized finish

27-gram weight (excluding batteries)

Water-resistant

Chemically Toughened ultra clear glass lens with AR coating

Reliable twist switch

Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle

Simple Operation:Turn the head of the flashlight clockwise to turn on the flashlight. A counter clockwise turn will then switch it off.

눈에 들어온 두개의 물건이 내손에 들어오게 될지는 모르겠지만 컴팩트하게 장비를 꾸려서 여행을 가거나 산을 가려고 하는 사람들에게는 아주 매력적인 물건들임에 틀림 없어 보인다.

화요일, 10월 24, 2006

가을비, 환경문제 느낌.

가을비가 내렸다. 몇달동안 비가 오지 않아 반가운 비소식이라고들 기대했는데 강원도 지역은 때 아닌 폭우로 피해가 큰 모양이다. 왠지 정상을 벗어나고 있는 듯한 기상현상들이 자꾸 불길한 기운을 주는거 같다. 우리나라 근해에서 잡히는 어종의 변화도 온난화와 관련이 있다고 하는데 큰 재난이 닥치기 전에 동물들이 먼저 감지를 하고 피하는 모습을 보는거 같아 더욱 불안한 소식으로 들린다.

비가 그치고 예년의 가을 기온을 되찾아 꽤 쌀쌀 해졌다. 따뜻한 겨울이 좋지만 겨울이 춥다는 전제하에서 좋다는 말이다. 춥지 않은 겨울이 이어지는 날에서의 그런 기분은 그다지 유쾌하지 않다.

경제논리 앞에서 환경에 대한 논의는 그저 배부른 소리로 간단하게 무시되기 쉽상이다. 경제논리로 환경문제를 뒤로 미루는 인류의 모습은 꼭 폭탄위에 앉아 환호를 지르며 떨어지던 영화 닥터 스트레인지 러브의 마지막 장면과도 같은 모습인거 같다. 눈앞의 일에만 매몰되어 그것이 파멸로 가고 있는지 알지 못하는 인류의 모습을 절묘하게도 희화화 시켰던 장면과 같이.

수요일, 10월 18, 2006

연필

필기구는 주로 연필을 쓴다. 이런 습관이 생긴지도 한 10년이 지난거 같다. 특별히 연필을 좋아 했던건 아니었는데 영화속의 한장면이 연필을 내 삶에서 특별한 존재로 이끈 시발점이었다.

외국의 영화속에서는 오렌지색의 깔끔한 색깔에 지우개가 달린 연필이 자주 등장하는데 그걸 써보고 싶어 문구점 여기저기를 다녔으나 찾지 못했다. 영화속에서 본 연필의 모습중 기억에 남는 것이라면 좀 엉뚱하게도 쥬라기 공원이었다. 영화장면중 쥬라기 공원에서 새끼공룡을 부화시키는 담당자의 손에 쥐어진 그 연필이 눈에 들어왔다. 클립보드의 내용을 "오렌지색의 지우개가 달린 연필"로 지우고는 지우개 찌꺼기를 새끼손가락으로 슥삭 털어내는 모습에서 그 연필에 대한 욕구는 최고조에 달하기 시작했던거 같다.

당장에 시내의 큰문구를 찾았지만 없었다. 이후로도 간간이 문구점을 들를때 마다 그런게 있나 하고 찾았지만 눈에 띄지 않았다. 그때까지 찾을 수 있었던 지우개 달린 연필은 초등학생을 위해(?) 조악하게 만들어진 것들로써 그다지 손에 쥐고 싶은 생각이 들지 않는 것들 아니면 지우개가 없는 일반적인 연필들이었다. 그렇게 몇 년이 지나 졸업을 하고 서울로 취업을 해서 올라왔다.

서울에 처음 올라와 몇달간 생활을 했던 신림동을 가끔씩 찾을때가 있었다. 그러던 중 신림동의 한 문구점에서 우연히 DIXON사의 "오렌지색의 지우개가 달린 연필"이 눈에 띄었다. "전율"을 느껴야만 하는 순간이었다. 그 자리에서 몇 자루의 연필을 샀고 집으로 오는 내내 몇번이고 꺼내어 보았다. 다음날 회사에 가서도 별의미 없이 빈종이에다가 몇자 끄적이고 지우고를 반복했다. 연필에 달려 있는 지우개가 넘넘 신기했던 것이다.

그 때 이후로 연필은 내 삶에 중요한 의미로써 자리잡게 되었고 헨리 페트로스키의 "연필"이라는 책을 접한 이후로는 그런 취향에 학문적인 뒷밧침까지 이룰 수 있었다. 필기구를 사용하는 습관은 이 "오렌지색의 깔끔한 몸체에 지우개가 달린 연필"을 직접 만나기 전과 후로 나눠지는 순간 이었다. 확정적인 목적으로 필기를 해야 하는 상황이 아니면 연필만 사용을 했다.

쓰고 지울 수 있고 연필을 깍을 때 느끼는 절제의 느낌은 목적에 이르기까지 묵묵히 자신을 깍아 내가며 도와주는 연필은 다른 필기구에서 줄 수 없는 형이상학적인 느낌까지 더해 주었다.

오늘도 나는 변함없이 연필을 잡고서 업무를 처리하고 있다. 닳아가고 깍여 나가는 연필만큼 내삶의 깊이도 더해져 갈까.

토요일, 10월 14, 2006

핵실험에대한 황당한 반응

민주노동당의 주요 당직자들이 주사파로 불리는 NL계열이 장악한건 익히 알려진 사실이다. 그들의 북한에 대한 도를 넘은 애정은 진보진영내의 논란거리다. 그들의 행동이나 발언들에서 학생시절때 김일성의 생전 모습이 TV에 언뜻 비치자 벌떡 일어서 손을 들고 인사를 했다는 알고 지내던 학생회 간부에 대한 이야기가 그저 헛소문이 아니었음을 확신할 수 있었다.

미국의 핵에 대해 반대를 하며 반전 반핵을 부르짖던 그들의 구호가 91년경 노태우대통령의 한반도 비핵화 선언과 함께 주한미군의 핵무기들이 철수되고 94년 북한의 핵개발 의혹과 함께 슬그머니 반전평화라는 말로 대체가 되어버렸다. 북한의 핵개발은 그들의 자주권을 지키기 위한 어쩔 수 없는 선택이라는 것이다.

맞는 부분도 있다고 본다. 300만명이 굶주린다는 그들의 체제가 뭐 그리 지켜야할 가치가 있는건지는 잘 모르겠으나 아무튼 그럼으로써 김정일 정권은 내부 결속을 더 강화할 수 있고 외부의 압력에도 버틸 여력을 가지게 되었을 것으로 본다. 정치인들이 국민을 진심으로 생각하는 나라를 찾기가 어디 쉽겠는가. 하지만 김정일정권은 정도가 훨씬 심하다. 국민들을 굶주림에서 벗어날 수 있게 하기에 충분했던 돈으로 핵개발이나 하고 있었으니. 그러면서도 정작 그들은 별다른 피해를 입지 않을거다 정작 모든 피해를 감내해야 하는 사람들은 북한 주민들이다. 이제까지의 어려움 보다 훨씬 더 큰 고통을 겪어 나가야 할테니.

그들이 실험한 핵무기가 성공한건지 실패한건지 알 수 없지만 전력화 되기 까지는 또 몇년이 지나야 할지 모른다. 탄두를 소형화 해야 하고 그러기 위해 실시해야 하는 숱한 실험과 또 발사체에 싣기 위한 연구와 실험들을 어떻게 해나갈 것인가. 또 그 자금들은 어떻게 조달할것인가. 하지만 그럴 수록 더 끔찍한 지옥이 되어갈 북한땅에서 살아가야할 대다수의 북한 주민들은 지금 보다도 더 끔찍한 현실을 헤쳐 나가야 할 것이다.

이런 짓거리를 펼치고 있는 정권을 진보정당이라는 곳에서 옹호를 하고 있는 것이다. 민주 노동당은 국민들이 공통적으로 인식을 하고 있는 진보정당이다. 그런 정당이 상식을 무시하고 NL계열의 생각대로 북한의 핵개발의 정당성을 주장으로 내홍을 겪고 있다. 그들이 그렇게 비판하는 조선일보가 욕을 먹는 이유가 뭔가. 조선일보는 그들의 이해관계가 맞지 않는 사안에는 서슴없는 비판의 날을 세우다가도 그렇지 않은 사안들에는 놀랍도록 다른 자세를 보이기 때문이다. 민주노동당 NL계열의 문제도 비슷하다. 미국과 관련된 사안들은 모두 미국에 책임이 있다고 외치던 그들이 왜 북한의 핵에 대해서는 어찌 그리 관대하게 생각을 할 수 있는 걸까. 너무도 닮은 꼴을 하고 있다. 그럼으로써 스스로 진보세력의 해악임을 알리고 있다.

민주노동당에서 NL파들이 제자리를 찾아가기 위한 바른 인식과 자세가 뭔지 알아갈 수 있기를 기대해 본다.

» 일본의 북한산 제품 수입금지가 발표된 가운데 13일 일본 도쿄 서쪽의 마이즈루 항에서 선원들이 북한 선박에 자전거를 싣는 작업을 하기 위해 기다리고 있다. 마이즈루/로이터 연합

월요일, 10월 09, 2006

북한의 핵실험

북한이 핵실험을 했다. 대단히 불행한 일들이 연이어 벌어질것으로 보인다. 북한의 핵무장력이 무서운게 아니라 주변국들의 반응이 더 무서울 수 밖에 없다. 사상최악의 살상무기를 가지고서 평화를 지키기 위해 체제안전 운운하는 것은 말이 되지 안된다. 강대국들은 가지는데 우리는 왜 안되는가 라고 말하는것은 논리적으로 이상이 없어 보이지만 한반도 주변의 상황은 그런 간단한 이유로 설명될 수 없다. 핵무장을 하지 않고 있는 동북아의 일본, 대만, 한국은 핵무기를 만들지 못해서 없는게 아니다. 기술과 자금도 충분하지만 핵무장의 도미노 현상과 증대될 파멸의 위협때문에 최대한 자재하고 있다고 봐야 한다. 북한의 핵무장은 일본의 핵무장을 당연하게 만들어 줄것이고 남한과 대만도 당연히 핵을 가지려고 나설게 분명할 것이다. 그러면 동북아를 넘어 세계 곳곳에 핵무장의 바람이 불게 될지도 모른다. 이런 상황을 중국과 미국, 러시아가 앉아서 보고만 있을까.

이번일을 저지른 북한의 지도권들은 어떤 정치적인 이득이 있을거라고 계산했는지 모르지만 지금도 굶주림에 허덕이고 있는 북한의 주민들이 겪어야할 참상은 이제와는 비교도 되지 않게 커져 갈게 분명하다.

북한은 그들을 옥죄고 있는 금융제재와 각종규제를 없애기 위해 그들 특유의 벼랑끝 전술을 펼치고 있는것으로 보인다. 때마다 그들은 유사한 방법으로 위기를 넘겼으나 이번만큼은 주변국가들도 다르게 대응할 수 밖에 없을 것이다.

북한의 정권이 그렇게 지키고자 하는 그들의 국가 모습이 어떤가. 20세기 마지막 봉건국가이면서 수백만의 국민이 기아로 쓰러져 가는걸 막지 못해 외부에 손을 벌려야 하는 처지의 나라이다. 그런 정권을 지키고자 하는 열의는 주체사상에 빠진 북한의 정권수뇌부들 밖에 없어 보인다. 세상의 누가 그런 정권과 나라를 지킬 가치가 있다고 생각을 할까. 반대의견 한번 내지 못하고 그들 정치인들이 저지른 일때문에 더욱큰 고통을 겪어 나가야할 북한의 주민들이 안쓰럽기 그지 없어 보인다. 이제 세상은 그들에게 가야할 식량과 겨울을 나게할 연료와 생필품 마저도 못가게 막는걸 당연하게 생각하게 될 것이다.

지난 여름 수해로 수천명이 목숨을 잃고 수만명이 집을 잃었던 북한이다. 지금도 인사동 거리에서는 북한의 어린이들이 이번 겨울을 무사히 날 수 있도록 내복을 보내줄 수 있도록 모금활동을 펼치고 있다. 생존의 문제 앞에서 그 따위 체제가 무슨 소용일까. 자기 자식먹일 식량이 없어 목숨을 걸고 압록강을 건너야 하는 국가에 이념따위가 무슨 소용일까. 점점 차가워지는 계절의 바람에 겨울을 날 걱정을 하고 있는 북녘의 사람들이 너무 불쌍하게 느껴진다. 북한의 위정자들은 그런 주민의 고통을 생각하면서 핵실험을 단행했을까. 아니면 그들의 정권을 지키기 위해 했을까.

수요일, 10월 04, 2006

페츨헤드랜턴의 리튬배터리 사용

페츨 홈페이지에 들어갔더니 다음과 같은 뉴스가 떠있었다.

내용을 요약하면 LED헤드랜턴에 리튬배터리를 사용하면 LED의 수명이 상하거나 수명이 짧아질 수 있으니 사용을 하지 말라는 내용이다.

Lithium batteries information

Limitations on use of AA/LR6 and AAA/LR03 Lithium batteries with headlamps. This information does not apply to the e+Lite which was designed to work with CR2032 Lithium batteries. Lithium batteries are lighter and give longer burn times at low temperature than traditional Alkaline batteries. Due to recent advances in the performance characteristics of Lithium batteries (especially their higher output during discharge), they can cause the lamp to overheat and possibly damage the LEDs.

You can use AA/LR6 Lithium batteries with the following lamps

* MYO range: MYOBELT SB5 / MYO / MYOLITE.

* DUO range: DUO LED 14.

* Others: SAXO / MICRO / ZOOM Halogène.

* Discontinued headlamps: MYO 5, DUO LED 8.

Do not use Lithium batteries with the following lamps

* TIKKA / ZIPKA range: TIKKINA / TIKKA / ZIPKA / TACTIKKA / TIKKA PLUS / ZIPKA PLUS / TACTIKKA PLUS / TIKKA XP / TACTIKKA XP / TIKKA XP ATEX / TIKKA XP HAZLOC.

* MYO range: MYOLITE 3 / MYO 3 noir / MYO XP.

* DUO range: DUO LED 5.* SAXO AQUA.

* Discontinued headlamps: MYOBELT 3, DUO LED 3.

페츨 제품들은 LED에 다이렉트로 전원을 흘려주는 방식이므로 전압이 알카라인보다 높게 나오는 리튬배터리를( 1.7V이상 나올 수 있다 ) 사용하면 상할 수도 있다. 물론 Princeton Tec의 Apex, EOS등 regulated 회로가 장착된 헤드랜턴들에서는 문제없이 사용할 수 있다.

페츨 제품들은 견고성, 신뢰성면셍서 완성도는 꽤 높지만 밝기유지면에서는 만족스럽지 못한 부분이 있다. regulated회로가 장착된 제품들은 각각의 모드( High, Low등)가 초기 밝기의 수준을 이어가는 시간을 말하는데 비해 페츨의 경우 밝기와 상관없이 각 모드에서 발밑을 비출 수 있을정도인 2미터 거리에서 0.25lux까지 떨어지는 시간으로 말한다. 이정도 밝기는 구름없이 맑은날 밤에 보름달이 떴을때의 밝기라고 표현하고 있다. 예를 들어 Zipka Tikka시리즈들에서 High모드에서 사용시간이 80시간으로 표시되어 있는데 이는 High모드의 처음밝기가 유지되는 시간을 말하는게 아니라 밝기가 서서히 떨어지기 시작해 Optimum, Econimic단계를 지나 0.25Lux단계가 끝나는 시간을 말하는 것이된다. regulated회로가 없는 중저가 제품들의 공통된 특성이다.

영하40의 환경에서도 제성능을 낼 수 있고 방전현상이 없는 리튬배터리를 사용하지 못하는건 상당한 약점으로 보인다.

월요일, 10월 02, 2006

증기보트 만들기

예전에 딴지일보에서 "추억의 장난감 만들기" 코너에서 증기보트 만들기 기사를 봤을때 꼭 한번 만들어 봐야 겠다는 생각을 했었다. 이런 저런 이유로 차일피일 미루다가 드디어 시제품을 완성해서 물위에 띄워봤다. 워낙 없는 손재주에다가 경험도 없어 물에나 띄울수만 있어도 성공이라는 생각으로 시도했는데 기대밖(?)으로 가슴떨리는 진동과 함께 수증기를 내뿜으며 앞으로 가기까지 했다.

하지만 완성도는 떨어진다. 알루미늄 캔을 절단해 선체를 만들때 바깥쪽으로 나오는 부분을 잘못 예측해 인쇄된쪽이 나와 깔끔해 보이지 않는다. 핵심부분인 구리관을 굽힐때 양쪽의 균형을 미리 염두에 두지 않아 좀 균형이 맞지 않아 버렸다. 균형을 맞추려고 이리저리 구부리다가 상태만 더 악화 시켰다.

하지만 완성도는 떨어진다. 알루미늄 캔을 절단해 선체를 만들때 바깥쪽으로 나오는 부분을 잘못 예측해 인쇄된쪽이 나와 깔끔해 보이지 않는다. 핵심부분인 구리관을 굽힐때 양쪽의 균형을 미리 염두에 두지 않아 좀 균형이 맞지 않아 버렸다. 균형을 맞추려고 이리저리 구부리다가 상태만 더 악화 시켰다.

구리관을 바깥쪽으로 나오게 하고 틈새를 막아줘야 하는데 글루건을 처음사용하다 보니 어느만큼 발라주어야 할지 감이 잡히지 않아 덕지덕지 붙여 놓아 깔끔함은 완전히 포기한 단계다. 시운전을 할때 연료로 사용할 양초를 찾지 못해 솜에 알콜을 듬뿍발라서 운행을 했다. 화력은 좋았으나 너무 좋았던게 탈이되어 버렸다. 너무 쎈 화력이 선체윗부분 창문을 만들어 두었던 부분을 녹여 버려 선체만 남은 모습이 되어버렸다( 그때 모습은 그나마 증기보트의 모습이었다 ). 모양새가 그래서인지 진성이도 그다지 흥미를 느끼지 않는 눈치였다.

뭐 그래도 기본적인 기능과 성능은 확인했으니 이걸로 만족해야 겠다. 다음번엔 경험을 바탕으로 훨씬 더 완성도 높은 배를 만들 수 있겠다는 자신감도 생겼다. 역시 성공은 실패를 먹고 자라는 모양이다.

금요일, 9월 22, 2006

FX사업은 제대로 되었던 걸까

우리 공군의 차세대 전투기 사업이 진행되었었다. F-15, EF-2000, 라팔, 수호이-35 이렇게 네개의 기종이 후보에 올랐었고 기종선정 과정의 외압설과 함께 평가단장이 구속되는등 많은 논란 끝에 F-15로 낙찰되었었다. 당시 김동신 국방부 장관이 기종이 결정되기전 미국을 방문했을때 럼스펠드 국무장관을 만난 자리에서 기종선정은 한미동맹을 최우선으로 하겠다는 말이 언론에 보도되었었다. 그때 이미 내부적으로는 F-15로 결정된 상태에서 나머지 기종들은 들러리로 세웠었구나를 확신할 수 있었다.

한미동맹이라는 말한마디에 모든 이성적인 판단이 마비되어 버리는 우리나라 분위기에서 당연한(?) 결정이라는 생각을 했었다. 그리고 각 기종들의 장단점에 대해 자세히 파악하지 않았고 또 그럴 능력도 없었지만 뭐 어느게 선택되던 공군력이 강해지는데는 큰차이가 없지 않나 하는 생각을 했었다. 그래서 2001년 에어쇼장에서 받았던 라팔 화보집 까지 그냥 폐지함 속에 버렸고 관심도 없어져갔다. 물론 조종석을 직접 보면서 느꼈던 F15와 유럽전투기들의 세대차이(?)에 대한 의문도 묻어버리면서.

그런데 지난 여름 F-15K가 추락한 이후 다시 이문제에 관심을 가지게 되었다. 인터넷 여기저기서 자료들을 찾아보았다. 많은 내용이 F15를 지지하는 것들이고 라팔을 비하하는 내용들이 많았다. 감정적인 내용들이 많아 제대로 된 자료들은 드물었다. 그중에 꽤 논리적으로 설명된 내용들도 있었다. 뭔가 잘못된 선택이었다는 확신이 점점 강해져 갔다.

당시 FX사업에 대한 주요 의견중 하나가 "사업연기"였었다. 지금도 그게 최선의 선택이었다는 의견을 볼 수 있다. 기종 결정을 다음 정권으로 미루고 1~2년정도 더 시간을 주어서 미개발 상태였던 라팔, EF-2000의 개발진행 상황을 볼 수 있었으면 다른 결론이 날 수 있지 않았을까. 페이퍼상의 전투기라고 폄하되었던 유럽 전투기들의 논란도 잠재울 수 있었을 테고 입찰 업체들에게 더 유리한 조건을 얻을 기회를 얻게 되었을 것이다. 유럽 전투기 라팔, 타이푼은 속속 실전에 배치되고 있다. 앞으로도 이 전투기들에 최신기술들이 계속 적용되고 업그레이드 될것이다. 15K 와의 격차는 앞으로 더 커질 수 밖에 없을거 같다.

그때 나는 "사업연기"라는 말을 선뜻 이해하기 힘들었었다. 노후 기종의 대체라는 사업목적도 있었기에 당장 들여오지 않으면 큰일이라도 날거 같았다. F15K의 장점중의 하나이기도 했다. 미공군이 운용중에 있는 기종이었고 검증된 비행기여서 제일 빨리 납품을 할 수 있다는 부분에서. 하지만 지금 상황을 보면 다른것을 선택해도 뭐가 달라졌을까 하는 생각이 든다. F15K도 여태 4대밖에 들여 오지 못했다. 게다가 한대는 "G-LOC으로 인한 조종사 의식상실"이라는 이해하기 힘든 이유로 추락해 버렸고 나머지 기체들도 과연 내년까지 모두 들어올 수 있을지 의문이다.

독자적으로 전투기를 개발하기 까지는 상당한 기간이 필요할 것이고 그때까지 수입은 불가피할 것이다. 40대로만 끝날 문제가 아니다. 계속 들어올 전투기들이 합리적으로 선택될 수 있도록 여론이 형성되었으면 좋겠다. 한미동맹이라는 말이 선택의 우선요소가 되는 일은 더이상 없어야 한다.

금요일, 9월 15, 2006

대추리의 빈집철거

미군기지가 들어설 대추리의 빈집들에 대한 철거작업이 진행되었다는 뉴스를 봤다. 우리나라 군부대의 이전과 공공시설의 설치에는 그렇게 반대의견을 존중(?)하는 정부가 미군부대의 이전에는 신기할 정도로 신속한 대응과 추진을 하고 있다. 어떤 일에 미국이 조금이라도 연관되면 이성적인 판단력이 멈춰버리는 분위기가 우스웠다. 미국이 하는 것이니.. 하는 식의 진지하게 보이는 듯한 현실론을 말하는 것은 이미 상식이 되버렸다. 그러면서 그곳 주민들과 도움을 주려는 이들의 저항을 한낱 반대만 일삼는 무리들의 철없는 행동으로 치부해 버린다.

먼저 세계최강의 미국이 하는 행동인데.. 어쩔 수 있냐는 말을 하는 이들에게 이렇게 물어보고 싶다. "조선을 일본에 넘긴 매국노들이 동북아 최강의 국가인 일본에게 저항하는 것은 미련한 짓이다. 어쩔 수 없지 않느냐. 우리도 좋아서 이러는것 아니다. 그들이 하자는데로 하는 수 밖에 없다." 라고 말한다면 그건 현실을 아주 직시한 판단으로써 정당화 될 수 있는 건지.. 또 다른 하나, 향후 중국이 초강대국으로 성장했을때 고구려 역사 뿐 아니라 백두산까지 자기네 땅이라고 한다면 "세계 최강의 중국이 그러는데 어쩔 없다." 며 현실론을 펼쳐도 아무런 문제가 없는 것인지.

출근길에 두번의 플랭카드를 보게 된다. 하나는 경기도와 서울의 접경지역쯤에 국군도하사령부의 이전을 반대한다는 내용이고 다른 하나는 양재IC 근처에서 추모공원의 건립을 반대한다는 내용이다. 둘다 몇년째 진행되지 못하고 있는 문제들이다. 거기에 살던 주민을 나가라는 것도 아니고 주변에 그런 군부대와 혐오시설(?)이 들어온다는 사실만으로도 그만큼 난리들인데 멀쩡히 살고 있는 사람들을 나가라고 하는데 대추리에서 벌어지는 저항은 너무도 당연한 일이 아닐까.

주한미군의 역할변화와 기지이전의 성격, 주변국가와의 정치적 문제 부터 이전비용, 원주민 대책까지 제대로된 논의과정과 설명이 한번도 없었다. 진지한 설명과 대안 제시, 합의가 없는 미군기지의 이전은 계속해서 더큰 문제를 일으키며 나아갈 수 밖에 없을 것이다.

화요일, 9월 12, 2006

그래도 명왕성은 돌겠지

얼마전 명왕성이 태양계의 행성에서 빠지게 되었다는 뉴스가 오르내렸다. 태양계의 행성이 되고 안되는게 어떤 의미인지는 잘 모르겠으나 "퇴출, 박탈"등의 좀 살벌한 말들로 포장되어 있어 좀 눈에 거슬리기도 했다. 행성이든 아니든 명왕성은 지금도 열심히 그의 궤도를 돌고 있다는거에는 변함 없을 테니.

명왕성에 대해 자료를 찾아 봤다.

명왕성은 워낙 멀리 있고 크기도 작고 희미해서 알려진 것이 많지 않다. 그러나 명왕성은 첫눈에 다른 8개의 행성과는 구별된다. 태양으로부터 평균거리가 39.44AU이지만, 근일점거리 43억2천만km, 원일점거리 73억6천만km로 궤도가 매우 찌그러져 있다. 때문에 일정 기간에는 해왕성의 궤도 안쪽으로 들어온다. 1979년에 해왕성 안쪽으로 들어와서 1999년 2월에 다시 바깥으로 나가기까지 명왕성은 실상 8번째 행성이었다. 황도면과의 기울기 또한 특이하다. 다른 행성들이 7도 이내의 궤도면 기울기를 가진 것과 달리 명왕성의 궤도 기울기는 무려 17도나 된다.태양계 외곽에 있는 행성들은 대체로 목성과 같이 질량이 큰 거대행성들이다. 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 이들이다. 그러나 명왕성은 위성 샤론까지 합쳐도 질량이 지구의 1천분의 1도 안된다. 이 때문에 학자들은 명왕성이 애초에 해왕성의 위성이었다가 떨어져 나온 것이거나, 혜성이 궤도가 변한 것이라고 주장해왔다.명왕성이 행성이 아니라는 주장이 힘을 얻게 된 것은 지난 1992년부터 발견되기 시작한 카이퍼벨트에 속하는 소행성들 때문이었다. 1950년 경 미국의 천문학자 카이퍼는 명왕성 바깥에 혜성과 같은 성분을 띤 작은 천체들이 무수히 많이 있을지 모른다는 제안을 했다. 이들은 목성과 화성사이의 소행성대처럼 거대한 소행성의 띠를 이루면서 인력에 이끌려 태양 쪽으로 끌려들어와 혜성이 된다고 보았다. 지금까지 밝혀진 30-1백AU 사이의 카이퍼벨트에 속하는 소행성들이 수십여개가 발견됐다. 카이퍼벨트의 존재를 확인한 것을 계기로 과학자들은 명왕성이 카이퍼벨트에 속하는 천체의 우두머리 격에 해당하는 천체라고 확신하게 됐다.

국제천문연맹(IAU)은 이러한 명왕성을 행성으로 불러야할지를 놓고 천문학자들을 통해 전자메일 투표를 하려고 한 적도 있다. 일부 국제천문연맹 과학자들은 명왕성을 ‘소행성 10000’으로 불러 소행성 중에서도 기념할 만한 특별한 지위를 부여하자고 하는가 하면, 다른 학자들은 해왕성 바깥의 천체들을 대표한다는 뜻으로 ‘해왕성 역외 천체(Trans-Neptune Object) 1호’로 부르자는 의견을 내놓았다.그러나 이러한 움직임은 천문학자들 사이에서 그리 의미를 얻지 못한 문화적이고 역사적인 논의에 불과했다. 이시우 교수(전 서울대 천문학과)는 “천문학자들 사이에서 행성을 말할 때는 명왕성은 아예 제쳐두고 논하는 것이 일반적이다”고 말한다. 이미 천문학자들 사이에서는 명왕성은 행성이 아니며, 물리화학적 특성으로 볼 때 카이퍼벨트의 천체라는 것에 이견이 별로 없다는 것이다. 이시우 교수는 “만일 명왕성이 궤도를 약간만 달리 잡아 태양 가까이로 오게 됐다면 아마 혜성이 돼 사라졌을 수도 있다”고 말했다. 국제천문연맹은 지난 2월 명왕성을 소행성으로 재분류하지 않고 전통적인 방식으로 명왕성을 계속해서 행성(Planet)으로 부르기로 했다. 천문학자들에게는 의미가 없는 일이지만, 아홉 행성의 막내로써 오랫동안 사랑받아온 역사적이고 문화적인 전통을 무시할 수 없기 때문이었다.

수성, 금성, 지구, 화성과 같이 표면이 암석으로 이뤄진 ‘지구형’ 행성과 목성, 토성, 천왕성, 해왕성처럼 가스층으로 덮힌 ‘목성형’ 행성과 달리 명왕성은 지금까지의 관측 결과 대부분이 얼음으로 이뤄져 행성으로 보기에 부족했다. 자신이 속한 ‘카이퍼 벨트’에서 상당한 크기의 천체가 계속 발견돼 불안한 상태로 행성 지위를 유지하고 있었다. 이런 와중에 비슷한 공전궤도에서 명왕성보다 큰 지름 3,000km의 제나라 불리는 ‘2003UB313'이 2003년에 발견돼 퇴출 명분이 명확해진 것이다.

명왕성의 행성 지위상실을 우리 사회의 소외계층에 비유해 쓴 기사가 있었다. 참 적절한 비유를 썼다는 생각이 들었다. 자기 궤도 지키기에 여념이 없는 사회의 비정함을 날카롭게 묘사했다.

"... 우리 사회의 가장 변두리에서 한명의 인간이고자 애면글면 살아가다 끝내 '퇴출'당하는 이들이 있으니, 바로 시설 생활인들이다. 일그러지는 몸으로 남들과 다른 생활 궤도를 살아야 하는 중증 장애인들, 더욱이 돌봐줄 사람조차 없는 이들이 사회의 냉혹한 배웅 속에 시설 안으로 쫓겨난다. .. " 06/09/10 한겨레 신문 [아침햇발] 명왕성아, 잘 있니? / 박용현

2주전이었던가 인사동에 들렀다가 교보문고로 가는길에 종로구청 앞에서 시위를 하고 있는 장애인들을 보았다. 위의 기사는 그 사람들의 이야기였다. 하지만 나는 그때 그 사람들의 이유가 뭔지 몰랐고 알려고도 하지 않았다. 이미 그들은 내 생활과는 전혀 다른 궤도의 사람들이었다. 이런 상황인데 그들과 나는 같은 사회의 구성원 일 수 있는 걸까. 함께 대한민국이라고 외칠 수 있는 걸까.

월요일, 9월 04, 2006

가을 느낌.

가장 좋아하는 계절 얘기가 나오면 항상 "여름에서 가을로 넘어가는 그 때" 라고 대답을 하곤 했다. 아직 여름에 있지만 어느날 아침 이나 저녁 무렵에 스며있는 서늘한 느낌이 참 좋기 때문이다.

어제 휴일 당직 근무를 서고 10시경 사무실을 나설때 였다. 아니나 다를까 그런 기운이 막 밀려오고 있었다. 올해 들어 그런 느낌을 받은건 어제가 처음은 아니었다. 출근길 건널목앞에 서있을때 짧아져 채 아파트를 넘지 못하고 있는 햇살 하며 열대야로 밤잠을 설칠때 문을 열어도 더운 바람이 들어오는 기운이 더이상 느껴지지 않았을때 부터 가을이 어느새 찾아오고 있구나 하는건 머릿속으로 헤아리고 있었다. 왠지 어제서야 나는 가을이 왔구나 하는걸 머리부터 몸까지 받아들이게 된거 같은 생각이 들었다. 가을이면 참 센티멘탈한 일들도 많았고 산에도 자주 찾아갔던거 같은데 예전과는 다른모습으로 가을을 맞이하게 되었지만 이런 것들은 계속 가져가고 싶다.

매년 맞이해온 가을이지만 91년 화악산 진지공사때의 가을이 내 몸속에 남아있는 가장 찐한 가을인거 같다. 그해 늦여름부터 시작해 가을이 되어서야 끝이났던 작업내내 화악산에서 숙영을 했으니 그냥 가을이 오는 계절속에 풍덩 빠져 있었던것이다. 얼마전 이칠봉을 찾았을때 작업이 끝나고 숙영지로 돌아가던 군사도로에서 그때기분에 잠시나마 회상하고 싶었는데 예상치 못한 일들로 시간이 너무 지체되어 서둘러 내려오기도 빠듯해 아쉬웠다. 이 가을이 다가기전에 꼭한번 다시 가고 싶다.

그리고 이 가을.. 새로운 가을 느낌들을 가득가득 채울 수 있었으면 좋겠다.

목요일, 8월 31, 2006

삶의 변화를 꿈꾸며..

회사에서 승진시험을 준비하라는 메일이 왔다.

별다른 고민없이 응하겠다는 답장을 보냈다. 남은 두달동안 '빡세게' 공부해야 겠다고 얘기했더니 아내는 귀농을 생각한다는 사람이 그렇게 진급에 의욕을 보이다니 의외라는 반응을 보였다. 넘어서야 하는 문제인거 같은데 이번 만큼은 나도 당당히 헤쳐 나가고 싶다는 욕심(?) 이 먼저 든다.

산이 좋고 자연으로 한걸음 이라도 더 다가선 생활을 하고 싶지만 내 일상은 그렇게 여유롭지 못하다. 귀향을 해서 닥치는 불편함이야 겪을 수 있을거라 생각하지만 아무 선택권 없이 그 생활을 받아들여야 하는 아이들을 생각하면 한번더 머뭇거리게 된다. 일단 내려가서 생활을 꾸려야 하는데 기초적인 생계수단에 대한 진지한 고민은 어디서 해야 할지 막막하기만 하고 ..

뭐 어찌 되었건 부양가족이 있는 상황에서 청빈낙도의 생활을 추구할 수는 없는 일이라고 본다. 나 혼자면 그렇게 갈 수 있다고 치지만 진성이 윤성이에게까지 강요할 수는 없다.

귀농은 여전히 남은 꿈이지만 제일 중요한 고민거리 또는 화두인거 같다.

블로그에는 어떤 내용이..

블로그를 만들고서 몇일동안은 공개를 하지 않았다. 시간이 지나도 뭐 특별한 내용으로 채워지지 않을거 같아 일단 이런저런 일상의 내용들로 양은 채우고 공개를 하려고 했다. 그런 생각들이 몇일 지나지 않아 이러다가 또 지난번 처럼 흐지부지 하다가 블로그 자체를 없애고 말겠다는 위기감에 동기부여 차원에서 검색이 될 수 있도록 설정을 바꿨다. 뭐 그렇다고 아직까지 공식적으로 찾아온 사람은 산악회의 의근이 형님 뿐이지만...

'블로그코리아'라는 곳을 알게 되었다. 다른 사람들은 어떤 내용들로 채워나가나 하는 궁금함에서 찾아갔다. 몇군데 돌아 보구서는 들었던 생각이 그냥 쉽게(?) 쉽게 일상의 내용들을 올려야 겠다는 거였다.

이게 뭐 공식적으로 의견을 표출하는 장소도 아니고 그냥 가볍게 내 생각을 또는 내 느낌들을 표현하는 장소로만 생각을 하자. 딱 그만큼만 부담을 가지고. 몇년동안 다니는 출퇴근길의 버스속에서도 같은 사람이 한번도 옆에 다시 앉았던 기억이 없는것처럼 그렇게 스치게 되는 사람들에게 들려주는 얘기라고 생각하고 .

화요일, 8월 29, 2006

한국군의 군사력은 고무줄 잣대?

도널드 럼스펠드 미국 국방장관이 한국의 작전권 이양과 관련해서 다음의 말을 했다고 한다.

“북한의 군사력이 당장 한국에 위협적이라고 생각하지 않는다. 한국은 엄청난 군사적 능력을 가지고 있으며, 점점 그 능력이 배양되고 있다.

그는 북한 조종사들의 연간 비행시간이 미군 조종사의 4분의 1 수준인 50시간 미만이라는 점 등을 언급하며, “북한의 재래식 군사력은 경제붕괴에 따라 크게 저하되고 있다고 판단한다”고 말했다.. ”

주한미군사령관이 북한의 기습을 막아낼 가장 효과적인 무기가 아파치헬기 인데 줄어드는 미군의 공백을 채워줄 수 있는 무기라면서 은근히 영업활동을 할때가 언제인데 저런말이 터져나왔을까. 뭐가 앞뒤가 맞지 않는 상황이다. 북한의 위협으로 부터 우리를 지켜준다던 미군이 우리의 의도와는 별개로 휴전선에서 멀리 떨어진 곳으로 이동해 가고 있다. 미군주둔의 가장 큰 의미가 '인계철선'론 이었다. 북한의 남침이 벌어질 경우 휴전선에 주둔하고 있는 미군은 자동적으로 전쟁에 개입하게 된다고 했다. 그런 역할이 바뀌는것에 대해 진지한 논의가 있었다는 말은 들어보지 못했다.

주한미군의 역할변경은 단순한 문제가 아니다. 동북아에 주둔하고 있는 미군은 중국에 대한 억제전력의 성격을 가질 수 밖에 없기에 중국과 미국이 무력충돌이라도 생기는 날이면 미군의 기지를 제공하고 있는 우리나라가 전쟁터로 휘말릴 수도 있는 문제를 가지고 있다. 럼스펠드가 말한 전시작전권 이양시점인 2009년은 평택, 오산, 군산으로 이어지는 서해를 따라 대 중국 압박 군사기지가 완성되는 시점과 묘하게 맞물려 있다. 요즘 이슈가 되었던 전시작전통제권 환수 문제는 현정부가 자주권 회복 차원에서 가져오는것처럼 포장되고 있지만 실상은 이렇게 철저히 미국의 정책과 계산에 의해 이루어 지고 있는 것이다.

이런 상황에서 미국은 우리에게 분담비를 반반씩 부담하자고 제시하고 있는 모양이다. 웃기는 이야기다. 이제껏 미군이 우리나라에 들어와 공짜로 토지와 훈련장을 사용하고 매년 공식적인 주둔비 5억달러에 카투사 및 각종 유무형의 자원을 사용할 수 있었던것은 북한에 대한 억지력의 기능을 해준다는 명분때문이었다. 이제 그들의 전략은 수정되었고 동북아 기동군의 역할을 하려고 하고 있다. 주둔 성격이 완전히 달라지는 것이다. 그러면 이제부터 그들은 우리에게 주둔비를 부담해가면서 있어야 정상이 아닌가?

그래도 우리나라 국방부는 앞으로도 한결같은 목소리를 낼까? "질적인 면에서 다소 우세를 점하고 있으나 수적인 전력에서 여전히 열세를 면치 못하고 있다...". 면서 주한미군 주둔의 의미를 평가하던 그들이 아닌가. 여기서 국방부는 왜 첨단무기 장만하지 말고 북한을 숫적으로 우세를 점할 생각을 왜 하지 않았는지 의문이 든다.. 예를 들어 최신예 자주포인 K-9을 도입하지 말고 차라리 가격이 훨씬 저렴한 K-55나 그 이하의 장비들을 장만했으면 수십년간 지겹도록 들어온 얘기는 진작에 끝났을 텐데. 이문제는 다음에 다시 얘기하기로 하자.

하지만 이런말도 더이상 먹히지 않을때가 오고 있는거 같다. 합참이 지난해 10월 국회 국방위원들에게 북한보다 대등하거나 앞서는 '워게임 결과'를 공개했다고 한다. 워게임에 어떤 상황과 요소들을 포함시켰는지 알 수 없지만 정상적으로 운용되고 있는 북한군을 상정했을 경우라고 추측된다. 설마 다음의 상황을 설정하지는 않았을 것이다.

".. 최근 한국의 주요 인사들과 접촉한 미군 고위 관계자들도 북한군의 전투력 수준이 크게 떨어져 있다는 주장을 적극 펼치고 있는 것으로 알려졌다. 유사시를 대비해 북한이 비축하고 있는 유류는 거의 바닥 수준”이라고 전했다. 미국은 한반도 전면전 발발 때 외부에서 기름이 유입되지 않는다면 현 상태로는 북한의 모든 항공기가 24시간을 버틸 수 없고, 함정도 5일 이내에 멈출 것으로 판단하고 있다는 것이다. 미국 관계자들은 사실상 북한의 전체 전투장비의 3분의 1 가량을 쓸 수 없다고 판단하고 있는 것으로 이 의원은 전했다. .. "

이제는 더이상 경제붕괴로 기아에 허덕이는 나라에 먹힐까봐 걱정하는 한심한 군대의 모습으로 국민에게 다가서는 모습은 보이지 않으면 좋겠다. 정확한 정세 분석과 납득할 수 있 자료로 국민에게 설명할 수 있어야 한다. 세계 10위권에 드는 국가의 군대로써 당당한 모습을 갖추기를 기대 한다.

목요일, 8월 24, 2006

GPS와 함께 간 매봉

지난 8월 15일 간만에 매봉으로 산행을 다녀왔다. 경기도 가평에서 강원도 춘천으로 넘어가는 고개인 홍적고개에서 부터 촉대봉, 매봉, 이칠봉을 거쳐 말그대로 청정계곡이었던 샘치골로 하산해 춘천시 사북면 오탄3리로 내려왔다.

산행을 시작할때 식수를 확보하지 못해 예상보다 30분이상 소요해야 했다. 윗홍적 마을에서 버스를 내렸고 마을 옆을 흐르는 개울물이 보였으나 수질이 못미더웠다. 올라가다 보면 있겠지 했는데 결국 고개를 넘어 한참을 더 내려가서야 물을 구할 수 있었다. 다행히 다시 고개를 올라올때엔 지나가는 차를 얻어 탈 수 있었지만. 작년 같은때 왔을때보다 촉대봉에서 매봉으로 이어지는 능선의 길 흔적이 많이 희미해져 있었다. 게다가 날씨까지 흐려 몇번 헤맸었고 특히나 매봉에서 이칠봉까지는 길이 더 희미해지고 잡목들이 무성해 시간과 체력소모가 더 많았다. 이칠봉에 다다랐을 무렵 봉우리를 우회하는 길로 잘못 접어 들어 잡목을 헤치며 정상방향으로 직상을 해야 했다. 봉우리로 올라서야 했다.

GPS를 사구서 제대로 이용해본건 이번이 처음이었다. GPS 트랙메이커에서 맵매칭을 한 다음 Route 와 POI좌표도 입력하고 맵매칭된 지도까지 출력해서 갔었다. 사용소감은 한마디로 기계는 기계일뿐이구나 하는 생각이 들었다. 점점 줄어들고 있는 배터리 잔량표시를 볼때 전지가 다될 경우 순식간에 비 그친후 우산과 같은 존재가 되어 버리겠구나 하는 두려움이 들었다. 그리고 이게 아무리 정확하게 방향을 알려주어도 결국 그쪽으로 갈지 안갈지 판단은 사람이 하고 사람이 산행을 하는 것었다. 당연한 얘기지만.. 귀찮은 생각에 되돌아 가지 않아 마지막에 좀 고생을 해야했다. 덕분에 정말 깨끗한 계곡물에 몸은 실컷 담궈봤지만. 그리고 좌표를 정확하게 일러줄 수는 있지만 전체적인 개념을 잡기는 힘들었다. 좁은 화면에 모든걸 표현하기에는 아무래도 무리였다. 특히나 초행길인 경우 나침반과 지도는 반드시 지참하는 것이 좋다는 결론을 얻었다.

위에서 잠시 말한 한계는 어찌보면 불완전한 사람이 만든 모든 물건들의 태생적 한계일 수도 있다. 그래도 GPS의 막강한 기능도 함께 맛을 보았다. 다음에 말하는 것만으로도 충분히 휴대하고 다닐 가치가 있는 물건이다.

첫째, 초행길의 산이거나 사람들이 많이 찾지 않는 산에서 길을 찾는데 많은 도움이 된다. 특히, 갈림길 등에서 길찾기가 아주 수월해진다.

둘째, 시계가 아주 좋지 않은 상황에서 방향을 잡거나 제대로 가고 있는지 확실하게 파악할 수 있다.

셋째, 산행의 전체적인 상황( 운행거리, 남은거리, 일몰시간 등등 )을 확실한 정보로 파악할 수 있다.

다음의 그림은 GPS에 저장된 산행궤적을 구글어스의 위성사진에 표시한 거다.

토요일, 8월 19, 2006

북한군사력의 과대포장은 이제 그만

남북 관계에서 가장 큰 걸림돌은 북한의 군사력이다. 심지어는 북한에 인도적인 식량지원을 하는 문제도 군량미로 쓰일까 걱정을 한다. 군량미 걱정을 하는 군대의 다른 기능들은 도대체 어떻게 돌아가고 있을까? 군사력 문제만 나와 버리면 사람들은 이성적인 판단이 모두 정지해 버리는 현상을 자주 보게 된다. 우리는 북한에 비해 군사력이 열세라는 고정관념이 깊이 박혀버린게 큰 이유일 것이다. 하지만 그런 생각은 극히 일부분의 자료로써 모든것을 판단하려는 경향에서 빚어져 나왔다고 볼 수 있다. 대표적인 예가 미사일이다. 잊을만 하면 그들은 정치적인 계산이 뻔히 보이는 미사일 실험을 하고 주변국에서는 한바탕 난리가 벌어진다. 그렇다고 나라들에서 행해지고 있는 미사일 발사가 뉴스거리가 된적인 없었다. 어김없이 남한의 언론들은 북한 미사일의 도달거리를 친절하게 그린 지도를 보이며 불안감을 조성하는 기사들로 도배 되다시피 하며 불안감을 증폭시킨다. 그리고 마땅한 대응방안이 없는 우리군의 현실과 미국의 역할을 들먹이며 불안해 보이는 한미관계를 들먹이는 순으로 진행되어 나간다.

그렇다면 북한의 군사력은 얼마나 대단한 것일까. 우리의 능력은 그렇게 형편이 없는걸까. 하긴 우리가 북한보다 모든 면에서 뒤지던 때가 있었다. 하지만 벌써 30년이 지난 이야기다. 70년대 중반을 넘어서면서 남한의 역량은 상승곡선을 타고 있었고 북한은 반대였다. 누적 군사비 지출액을 북한을 앞지르기 시작한지도 한참이 지났다. 이를테면 1999년 기준으로 북한은 21억달러의 군사비를, 한국은 그것의 5.76배인 120억8800만달러를 지출했다. 한국은 1974년에 시작된 1, 2차 율곡사업과 방위력 개선사업 등을 통해 약 70조원의 전력증강비를 투입했다. 그들의 GDP보다 군비를 더 쏟아 붇기 시작한것도 십수년이 지났다. 만약 아직도 북한을 상대로 전쟁수행능력의 우위를 가지고 있지 못하다면 대단히 잘못된 문제를 안고 있는 것이며 당장 국정감사라도 벌여야 할 일이다.

<북한의 대표적인 비대칭전략무기 240MM 방사포>

<북한의 대표적인 비대칭전략무기 240MM 방사포>

북한의 위협을 말할때 꼭 빠지지 않는 멘트 세가지가 있다.

첫째 , "휴전선을 따라 배치된 장사정포의 위협... 한시간에 수만발의 포탄을 서울에 쏟아 부을 수 있어.. " 얼마나 어떻게 배치가 되어 있으며 어떤 상황에서 공격을 하길래 그렇게 된다는것인지에 대한 설명은 빠져 있어 받아들이지 못하겠다. 어쨌거나 이것들의 위협은 군사적 열세에서 나오는게 아니라 지형적인 특성에서 나오는 것이다. 휴전선과 북한의 장사정포 진지와의 거리는 불과 50KM를 넘지 못한다. 이건 서울이 아니라 워싱턴 이나 모스코바가 대신 있어도 어쩔 수 없다는 말이다. 그리고 이미 미국은 북한 장사정포의 대응역할을 우리군으로 넘겼었다. 대응방안을 이미 확보하고 있다고 봐야 한다.

둘째, 북한의 미사일 능력에 관한것이다. 그들은 남한전역을 사정거리로 두고 있는 600여기의 미사일을 가지고 있다. 전쟁이 나면 600발이 동시에 날아와 남한의 모든 산업시설들을 순식간에 초토화 시켜버릴 있을거 같기도 하다. 하지만 그들의 미사일의 낮은 공산오차와 보유하고 있는 미사일 발사대( 40대 정도 )를 생각하면 600여기가 동시에 날아와 남한의 기간시설들을 초토화 시키는 일은 일어나기 힘들거 같다. 우리의 미사일 전력을 생각하면 우리가 뒤지는 부분은 단지 사정거리 밖에 없는거 같다. 우리의 현무 미사일과 한국형 크루저미사일의 생각하면 그들의 부담감도 이만저만 큰것이 아닐것이다.

셋째, 화생방 무기의 사용이다. 절대로 사용되어서는 안되겠지만 만약에 사용되면 북한은 이미 스스로 붕괴할 각오를 해야할만큼 국제적인 봉쇄로 부터 벗어나기 힘들것이다. 그리고 한민족이라는 고리를 스스로 끊어버리는 부분이기 때문에 아무런 제약없이 그들을 공격할 빌미를 쥐게 될 것이다. 우리도 마찬가지로 그 이상의 보복을 마음놓고 할 수 있게 된다.

위의 언급한 것들은 정권을 잡거나 정책을 결정하는 이들의 이해에 따라 이용되어 왔고 국민들은 필요이상의 공포감을 가지게 되었다. 이런 비대칭 군사력에 대해 우리는 어떻게 대응해야 할까. 그것들의 위협은 인정은 해야 하지만 과장된 평가와 대응은 잘못된 정책을 만들게 되고 그들의 의도에 끌려다니는 결과를 낳게될 것이다. 그렇게 해서 나오는 비효율적인 대응방안들은 국력을 엉뚱하게 소모하게 한다. 자신감을 가지고 북한을 생각할 수 있으면 좋겠다.

<우리군이 보유하고 잇는 ATACMS 전술 미사일>

<우리군이 보유하고 잇는 ATACMS 전술 미사일>

공군의 F-15K 추락사건 발표

공군에서 지난 6월에 발생했던 F-15K의 추락사고에 대한 조사결과의 발표가 있었다.

그러나 발표내용은 비전문가가 봐도 강한 의문이 드는 내용이었다. 급격한 기동으로 인한 과도한 중력으로 두명의 조종사가 의식을 잃은것이 원인이라고 하는데 그들은 이미 1,000시간에서 2,000시간까지 비행경험이 있는 사람들로써 조종사 중에서도 선발된 베테랑 이었다. 그런 조종사들이 두명이나 동시에 정신을 잃었다는걸 선뜻 받아들일 사람이 있을까. 최고의 조종사를 동시에 정신을 잃게 만들고 하늘에서 16초 동안이나 아무런 제동없이 바다로 추락하게 만든 전투기를 어떻게 최신예 기종이라고 할 수 있을까.

나는 이 발표에서 국방부, 공군, 보잉사간의 교묘히 합의된 내용의 조사결과라는 느낌을 받았다. 기체결함이라는 어떤 증거도 발견되지 않았기에 F-15K의 도입은 계속 이뤄질 것이며 조종사의 실수도 아니기에 조종사의 명예도 지켜주는 방식으로 조작된 합의된 내용이라는 심증이 강하게 느껴졌다.

1,000억원이 넘는 전투기를 잃은 것도 엄청난 손실이나 두명의 조종사를 잃은것이 더 큰 손실일것이다. 전투기야 돈이 있으면 도입할 수 있겠지만 조종사가 어디 양성할 돈만 있다고 만들어 지는것이 아니다.

손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없는 법이다. 양심적인 발표가 이어지기를 기대해본다.